So far dah ada 2 influencer yang kompak naikin konten serupa. Bagus sih dorongan buat transisi ke clean energy dan perbaikan layanan public utility, tapi ada banyak pemahaman yg ga akurat sehingga intensi baik itu bisa berkonsekuensi sebaliknya. Nanti malem gw jelasin detilnya. https://twitter.com/mazzini_gsp/status/1357638392968667140

Memang betul banyak "studi" yang menemukan bahwa energi surya dan matahari akan lebih murah dari energi dari batubara. Nanti gw jelaskan bagaimana metodologi "studi" tersebut, dan di mana menurut gw kesalahan-kesalahan metodologinya.

Pertama-tama, disclaimer dulu. Thread ini dibuat murni untuk keperluan edukasi. Saya ga bertujuan mengungkapkan dukungan atau penolakan sikap tertentu di sini. Edukasi ini penting untuk menghilangkan kesalahan pemahaman dan meningkatkan kualitas diskusi peminat kebijakan energi.

Ada banyak klaim dalam thread @mazzini_gsp, yang menurut saya misleading. Pertama, 2 twit ini menyalahkan ketergantungan terhadap batubara atas potensi terganggunya supply listrik karena tambang batubara di Kalimantan terdampak banjir.

Bukannya membela tambang batubara, tapi saya harus bilang pendapat di atas itu keliru. Kalimantan BUKAN satu-satunya lokasi yang menghasilkan batubara. Kalau pasokan dari Kalimantan disrupted, kan bisa aja beli dari sumber lain, Australia misalnya.

Batubara, seperti semua komoditas lainnya, ada bursa di mana pembeli bisa mendapat pasokan batubara dari bursa. Risiko berkurangnya supply listrik akibat gangguan pasokan batubara, adalah akibat dari kebijakan industri yang mengharuskan batubara dibeli dari tambang lokal.

Kebijakan ini, ada benefitnya, ada juga biaya/risiko-nya. Ini yang harusnya dibahas, kalau concern-nya adalah security of supply. Harusnya ke sana arah diskusinya..

Bukan soal energi yang dipakai apa, tapi soal manajemen supply chain sistem energinya. Angin dan surya pun punya masalah supply juga. Energi surya ga ada di malam hari dan saat mendung. Di bulan-bulan tertentu di musim hujan, energi yang dihasilkan panel surya juga turun.

Energi angin juga sama. Ada bulan-bulan tertentu di mana produksi PLT angin tinggi, ada bulan-bulan tertentu di mana angin sangat jarang berhembus.

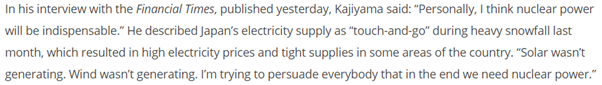

Terbaru, Menteri Energi Jepang akhirnya harus bergantung ke nuklir karena PLT angin & surya yang banyak dibangun, ga ada gunanya selama musim dingin. Jadi bukannya energi angin dan surya ga ada risiko security of supply.

Bedanya, bahan bakar seperti batubara, gas, minyak, bisa dibeli dari pasar spot kalau normal supply terganggu. Matahari dan angin ga bisa dibeli dari tempat lain.

Bukannya saya bilang harus pake nuklir, bukan itu topiknya. Tapi memang kalau mau objektif, pembangkit listrik yang ga ada risiko supply primary energy, ya cuma geothermal dan nuklir. PLT air pun bisa terganggu produksinya kalau debit air menurun selama kemarau.

Kedua, soal klaim bahwa harga listrik dari EBT lebih murah sehingga tagihan listrik kita harusnya lebih murah kalau PLN pakai EBT dibandingkan batubara.

Ini adalah klaim misleading utama yang harus diluruskan. Tapi karena panjang, dilanjut besok aja yah. https://twitter.com/mazzini_gsp/status/1357638432206376961

Ini adalah klaim misleading utama yang harus diluruskan. Tapi karena panjang, dilanjut besok aja yah. https://twitter.com/mazzini_gsp/status/1357638432206376961

Jadi begini.. Pembangkit listrik yang berbeda punya capital cost dan operational & maintenance cost yang berbeda. Geothermal, itu ga perlu bahan bakar sehingga fuel cost-nya 0. Tapi capital costnya sangat besar terutama untuk eksplorasi.

Pembangkit tenaga surya dan angin juga demikian. Ga ada fuel cost, tapi capital cost tinggi. Pembangkit berbahan bakar fosil, capex lebih rendah tapi ada fuel cost. Terus gimana bandingin harga geothermal, PLTB, PLTS, dengan pembangkit berbahan bakar fosil?

Caranya adalah dengan menjumlahkan semua biaya yang diperlukan pembangkit sepanjang hidupnya (mulai dari capex, o&m, asuransi, pokoknya semuanya), dibagi dengan proyeksi jumlah energi yang dihasilkan sepanjang hidupnya.

Dengan begitu, kita memperhitungkan segala macam biaya yang timbul pada masing-masing teknologi pembangkit. Akan muncul angka biaya/jumlah energi yang dihasilkan semasa hidup pembangkit. Ini disebut LCOE (Levelized Cost of Electricity), yang dinyatakan dalam Rp/kWh (uang/energi).

Saat ini, LCOE pembangkit surya dan angin masih mahal dibandingkan pembangkit batubara. Kalau dibandingkan gas dan diesel, tenaga surya mungkin mulai kompetitif kalau dilihat LCOE-nya.

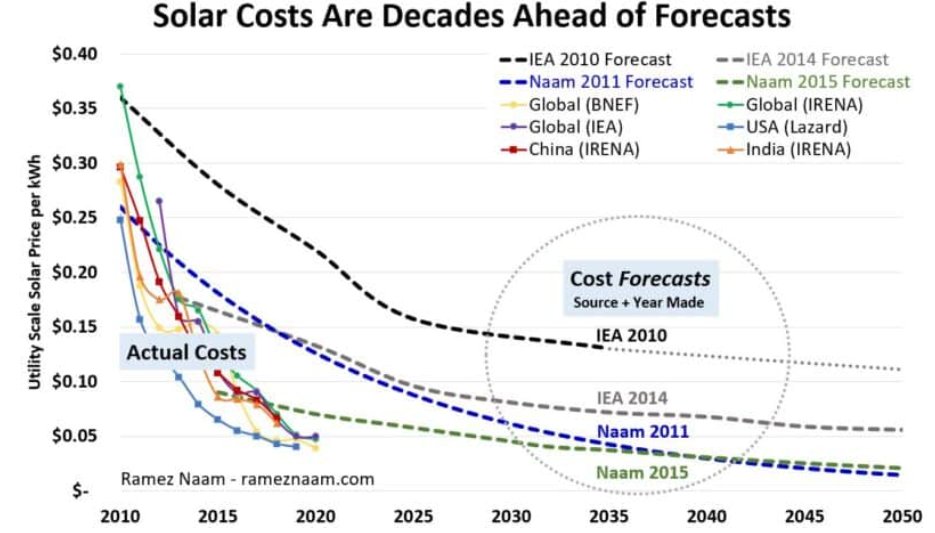

Harga pembangkit dari tenaga surya dan angin, semakin ke sini semakin murah karena pemain di industrinya makin banyak, pendanaan makin murah ("green" fund), teknologi yang makin efisien, dan skala ekonomi yang makin tinggi.

Sebaliknya, pembangkit tenaga batubara justru akan makin mahal karena banyak ditinggalkan produsen, pendanaan makin sulit, dan kebijakan lingkungan yang makin ketat.

Itu sebabnya banyak "riset" yang bilang "harga listrik dari EBT akan lebih rendah dari batubara" pada tahun sekian sekian. Jadi, metode "riset"-nya adalah begini. Bayangin peneliti dan analis ini punya file excel model finansial PLTS dan PLTU batubara..

Dalam model finansial itu, ada proyeksi pengeluaran dan pendapatan proyek pembangkit mulai dari konstruksi sampai tutup usia. Termasuk di dalamnya ada asumsi cost of fund, harga bahan bakar, capex, proyeksi energi yang dihasilkan, dll.

Kemudian peneliti tinggal mainin aja angka-angka asumsi tersebut, berdasarkan proyeksi penurunan harga solar panel 10 tahun terakhir diekstrapolasi, akan didapatkan pada tahun berapa LCOE PLTS akan lebih rendah dari LCOE PLTU.

Ada 2 hal yang highly questionable pada pendekatan seperti ini. Yang pertama terkait asumsi yang digunakan, yang kedua adalah yang lebih fatal, yaitu pengabaian atas dinamika interaksi antar pembangkit listrik dan infrastruktur penunjangnya. More on this later.

Yang pertama dulu

Asumsi bahwa harga solar panel itu AKAN terus turun, berasal dari ekstrapolasi penurunan harga solar panel selama beberapa puluh tahun terakhir. Umumnya kurvanya begini:

Ekstrapolasi adalah metode yang cocok untuk menentukan nilai di masa depan yang dekat (misal: 1-2 tahun ke depan). Tapi untuk tren jangka panjang, ekstrapolasi adalah metode yang buruk.

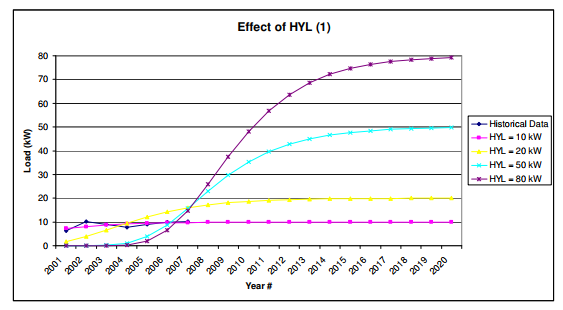

Contohnya, kalau kita cek kurva konsumsi listrik suatu pulau, dari tahun 1990-2015, umumnya kurvanya eksponensial ke atas. Kalau diekstrapolasi, maka kita akan menyimpulkan bahwa demand listrik Indonesia akan terus tumbuh eksponensial.

Tentu ini aneh karena exponential growth (or decline) cannot continue forever. Pengalaman dari developed countries menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi listrik itu membentuk kurva-S. Eksponensial di awal, tapi ada waktu di mana dia melandai.

Inilah masalah dari asumsi bahwa harga solar panel akan terus turun seperti di masa lalu. Kenyataannya, tentu harganya tidak bisa turun selamanya. Akan ada masa di mana penurunan harga itu akan melandai dan mulai konstan. Masalahnya, ga ada yang bisa tahu kapan ini terjadi.

Namun demikian, ada alasan untuk percaya bahwa penurunan tersebut sudah mulai berhenti.

1. Dari kurva beberapa tahun lalu pun sudah kelihatan bahwa penurunan eksponensial sudah tidak secepat dulu.

2. Faktor-faktor pendorong penurunan harga tersebut sudah mulai tidak efektif.

1. Dari kurva beberapa tahun lalu pun sudah kelihatan bahwa penurunan eksponensial sudah tidak secepat dulu.

2. Faktor-faktor pendorong penurunan harga tersebut sudah mulai tidak efektif.

Apa saja faktor-faktor itu?

1. China. Penurunan harga eksponensial bisa terjadi dengan memindahkan pabrik ke China. Tapi apakah bisa ada "China" berikutnya? Doubt it.

2. Industri solar panel saat ini sudah sangat kompetitif. Silakan cek profit margin produsen solar panel.

1. China. Penurunan harga eksponensial bisa terjadi dengan memindahkan pabrik ke China. Tapi apakah bisa ada "China" berikutnya? Doubt it.

2. Industri solar panel saat ini sudah sangat kompetitif. Silakan cek profit margin produsen solar panel.

3. Solar panel itu tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Dia terbuat dari material beracun seperti timbal dan kadmium yang bisa luruh dan masuk ke lingkungan. Jika ini mulai mengganggu, maka regulasi lingkungan akan makin ketat dan cost akan meningkat. https://www.pv-magazine.com/2019/12/04/assessing-metal-leaching-from-pv-modules-dumped-in-landfills/

Jadi, untuk question yang pertama ini, saya simpulkan asumsi bahwa solar panel harganya akan terus turun, adalah asumsi yang lemah karena hanya berasal dari ekstrapolasi sederhana yang mengabaikan driver dari penurunan harga itu selama ini.

Question kedua: kajian yang hanya berdasar model finansial di excel, tidak memasukkan biaya-biaya akibat interaksi antar pembangkit energi di jaringan. Berikut penjelasannya. Yang ini agak panjang.

Sekarang begini. Katakanlah LCOE dari tenaga surya dan angin akan terus turun dan lebih murah daripada LCOE dari PLTU batubara. Apakah ini artinya tagihan listrik kita akan lebih murah jika pemerintah mengganti PLTU batubara dengan PLT surya dan angin? Tidak sesederhana itu.

Ada 2 alasan kenapa itu keliru, alasan teknis dan ekonomis.

Alasan teknis dulu: tidak peduli seberapa murahnya listrik yang dihasilkan tenaga surya, tidak peduli betapa bagusnya teknologi solar panel, PLTS ga akan pernah bisa menghasilkan listirk kalau matahari ga muncul.

Alasan teknis dulu: tidak peduli seberapa murahnya listrik yang dihasilkan tenaga surya, tidak peduli betapa bagusnya teknologi solar panel, PLTS ga akan pernah bisa menghasilkan listirk kalau matahari ga muncul.

Masalahnya, matahari itu lebih sering ga muncul daripada muncul. Dalam sehari, setidaknya jam 6 sore - jam 6 pagi matahari ga ada. Itu udah 50% waktu kita sehari. Padahal malam pun manusia butuh listrik. Siang hari pun, kalau mendung/hujan, penyinaran matahari akan jadi rendah.

Berapa sih energi aktual yang dihasilkan PLTS dibandingkan dengan energi yang bisa dihasilkan kalau dia bisa berproduksi sepanjang hari sepanjang tahun? Kira-kira 16% saja. Jadi, kalau ada PLTS 100 MW, energi yang dihasilkan dalam setahun setara dengan pembangkit 16 MW saja.

Interpretasi lain, PLTS hanya menyala 100 MW sepanjang 16% waktu dalam setahun. Sisa 84% energi lainnya gimana? Ya harus dipenuhi dari sumber lain yang bisa menyala sepanjang waktu tanpa peduli kondisi cuaca. Jadi, kapabilitas PLTS untuk menggantikan pembangkit lain itu terbatas.

Pembangkit tenaga angin juga serupa, tapi angkanya lebih tinggi tergantung angin di lokasinya. Bisa sampai 30-40%.

Kemudian Anda bisa berargumen: kan energinya bisa disimpan pakai baterai? Ya bisa, tapi kan LCOE PLTS jadi 2x lipat kalau pakai baterai. Belum termasuk biaya over-capacity karena PLTS harus menghasilkan listrik untuk dipakai segera dan juga untuk disimpan dan dipakai nanti.

LCOE yang dimaksud oleh peneliti yang bilang PLTS akan lebih murah dari PLTU, adalah LCOE tanpa baterai. Tentu ini ga apple-to-apple karena PLTU punya firm capacity yang siap kapan pun, sementara PLTS tergantung cuaca yang tidak bisa dikendalikan.

Cost of uncertainty ini tidak muncul dalam LCOE PLTS. Jadi, kalau PLTS harus punya performa yang sama dengan PLTU batubara, LCOE-nya tidak akan semurah itu.

Baterai, secara teknis, bisa menjawab persoalan variasi cuaca harian. Walaupun dengan tambahan biaya yang sangat signifikan. Tapi, ga ada teknologi baterai yang bisa menyimpan listrik dalam jangka panjang (bulanan) untuk menjawab variasi musiman.

Kalau kita mau 100% pakai tenaga surya, artinya kita harus menyimpan listrik yang dihasilkan di musim kemarau untuk dipakai di musim hujan. Kenapa? Karena di musim hujan seperti sekarang ini, bisa mendung berhari-hari bahkan lebih dari seminggu.

Belum termasuk force majeure seperti kebakaran hutan atau gunung meletus di musim kemarau yang mengurangi cahaya matahari yang sampai ke PLTS. Itu semua akan meningkatkan biaya listrik secara signifikan. Faktor-faktor Ini yang ga dibahas oleh “riset” yang dilakukan LSM-LSM itu.

Yang kedua, adalah alasan ekonomis.

PLTS dan PLTB itu karakteristiknya sangat berbeda dengan pembangkit lain yang punya kapasitas yang firm, bisa menyuplai sesuai pengaturan manusia. Listrik yang dihasilkan PLTS dan PLTB itu bisa berubah-ubah dengan capat dalam hitungan menit bahkan detik.

Padahal, dalam sebuah sistem energi listrik, supply harus selalu = demand supaya frekuensi listrik terjaga di 50 Hz. Kalau supply > demand, frekuensi meningkat. Sebaliknya, frekuensi turun. Perubahan frekuensi bisa merusak peralatan konsumen dan pembangkit listrik.

Jadi, pembangkit-pembangkit yang bisa mengatur keluarannya, punya sistem kontrol untuk meningkatkan atau menurunkan daya listriknya sesuai frekuensi sistem. Kalau frekuensi sistem < 50 Hz, artinya supply kurang, maka pembangkit akan ramp up produksi sampai frekuensi = 50 Hz.

Pada sistem tenaga listrik konvensional, fluktuasi bisa terjadi kalau ada pembangkit yang tiba-tiba rusak, transmisi/distribusi yang tiba-tiba gangguan, atau ada demand besar seperti mesin industri yang tiba-tiba nyala. Semua fenomena ini harus bisa di-handle oleh pembangkit lain

Ini yang disebut dengan fleksibilitas dari jaringan listrik. Semakin fleksibel suatu jaringan, tentu semakin andal dia dalam menahan gangguan. Masalahnya, dengan adanya PLTS dan PLTB, nambah lagi 1 tipe disturbance: fluktuasi daya dari PLTS dan PLTB.

Kalau jumlah PLTS &PLTB masih sedikit, pembangkit listrik existing bisa handle karena disturbance dari fenomena lain bisa lebih besar. Tapi ketika penetrasi PLTS dan PLTB semakin besar, ceritanya beda. Pembangkit existing udah ga sanggup lagi balancing fluktuasi PLTS dan PLTB.

Konsekuensinya, pada titik ini diperlukan investasi peralatan yang bisa balancing fluktuasi PLTS dan PLTB. Ini adalah investasi untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan. Bisa berupa baterai, bisa berupa pembangkit gas/diesel yang standby.

Cara lain mengurangi fluktuasi adalah memasang sistem peramalan cuaca yang sangat akurat atau menyebar PLTS dan PLTB secara geografis supaya fluktuasinya smoothen.

PLTU bisa terdiri dari beberapa unit pada 1 lokasi, menggunakan saluran transmisi bersama. Kalau PLTS ada di 1 lokasi yang sama, saat awan lewat maka fluktuasinya terlalu besar. Maka dia harus disebar secara geografis. Konsekuensinya, transmisi yg harus dibangun makin banyak.

Semua cara di atas memerlukan biaya yang besar. Dan biaya-biaya tersebut tidak muncul dalam LCOE PLTS dan PLTB, tapi harus tetap dibayar oleh konsumen!

Biaya-biaya di atas, disebut "ancillary service cost" atau "grid service cost". Jadi, tagihan listrik konsumen itu bukan cuma untuk bayar energi, tapi juga untuk bayar infrastruktur yang diperlukan supaya jaringan listrik bisa bekerja dengan andal.

Berapa besar biaya non-energi ini? Bisa sampai 50% dari tagihan listrik. Jadi, LCOE renewables rendah -> kapasitas makin banyak -> fluktuasi makin besar -> ancillary service cost makin besar. Inilah paradoks LCOE energi terbarukan. https://www.forbes.com/sites/brianmurray1/2019/06/17/the-paradox-of-declining-renewable-costs-and-rising-electricity-prices/

Demikian penjelasan singkat mengapa LCOE renewables yang makin murah, belum tentu berarti harga listrik konsumen juga makin murah. Pengalaman di negara maju menunjukkan justru harga listrik akan makin tinggi dengan masuknya renewables, walaupun memang LCOE mereka lebih murah.

Mohon thread penjelasan ini bisa disampaikan ke @mazzini_gsp dan @NOTASLIMBOY selaku yang mengklaim. Juga bisa disampaikan ke LSM-LSM yang membuat studi "PLTS akan lebih murah dari PLTU". Barangkali mereka tahu sesuatu yang saya ga tahu. Baik buat kita kalau mereka mau membalas..

Read on Twitter

Read on Twitter