#GallicaVousExplique Gros plan sur... les reliures médiévales, à travers l'exemple des manuscrits de @BibValenciennes numérisés en partenariat avec @labnf et visibles dans Gallica.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84526004/f1.double

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84526004/f1.double

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84526004/f1.double

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84526004/f1.double

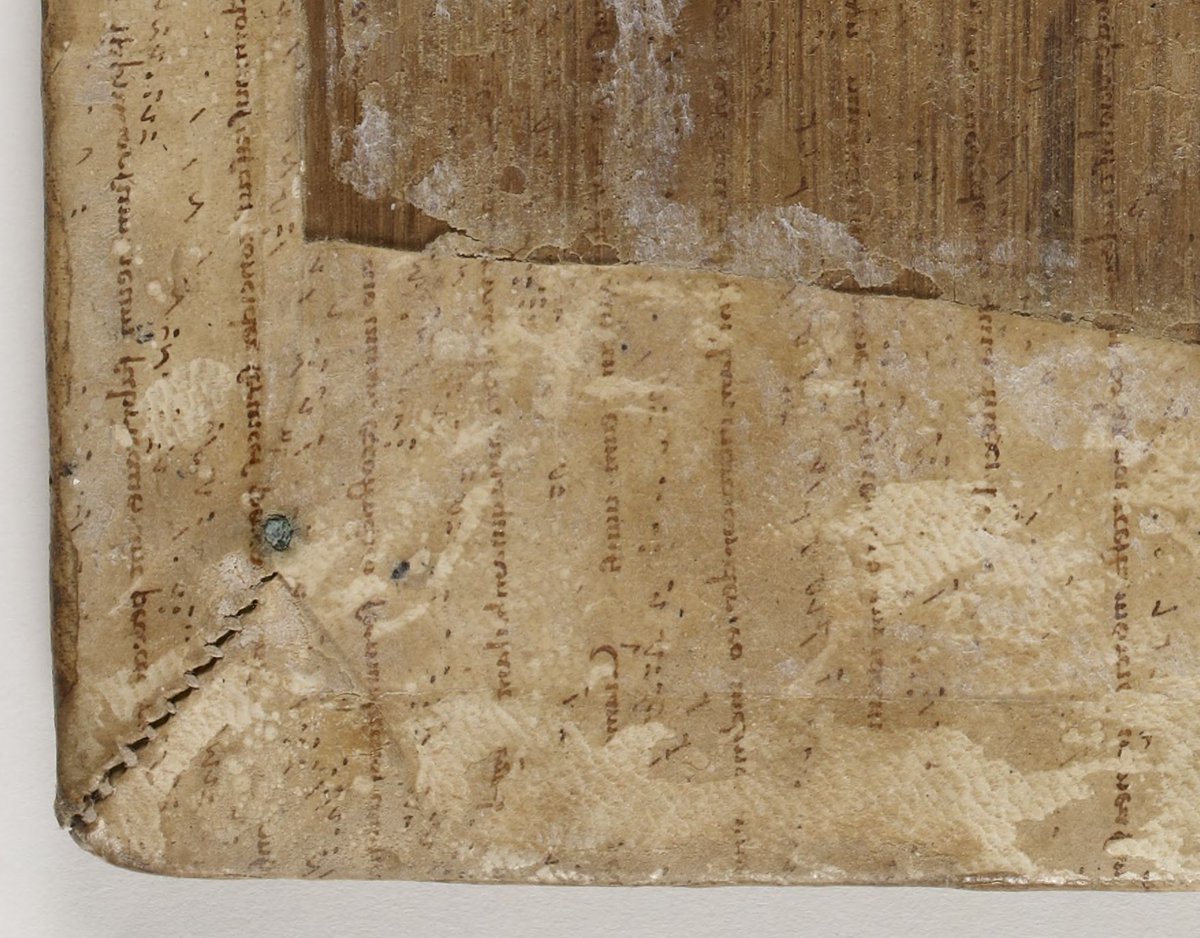

Au Moyen âge, les reliures étaient faites d'ais de bois (planchettes) pressant de part et d'autre le corps d'ouvrage (bloc des pages). L'ensemble était ensuite couvert d'une peau épaisse protégeant l'ouvrage. Quand celle-ci a disparu, on peut autopsier le livre à l'oeil nu...

Les pages sont pliées en feuillets qui sont cousus en leur centre par un fil épais, celui que vous voyez ici à l'aplomb de la tranchefile qui protège l'extrémité du dos. Les fils sont cousus à des doubles nerfs en lanières de peau : c'est l'articulation transversale du livre.

Les nerfs sont fichés dans les ais de bois pour arrimer le tout ensemble. Cette photo (extérieur/intérieur de l'ais) montre bien la double lanière qui passe à travers le bois et se loge dans une encoche (pour ne pas "dépasser"). On voit aussi l'aiguillette de bois qui l'y bloque.

Une peau tannée, épaisse et fonctionnelle, recouvre le tout (un animal d'élevage élevé pour sa viande ou un cervidé, selon ce que l'on pouvait se procurer). Elle est cousue aux angles, un peu comme un protège-cahier ; ici sa fixation a été renforcée par de petits clous.

On laissait parfois dépasser un morceau de cuir au niveau du dos, pour protéger la tranchefile : on parle alors de "reliure à oreilles". Rares sont celles qui ont été conservées, car elles sont été souvent sectionnées lorsqu'on a commencé à ranger les livres debout.

Les reliures médiévales avaient avant tout pour but de protéger les ouvrages : elles étaient faites de matériaux épais et solides, et rarement ornementées. Pour leur donner un aspect plus solennel on les couvrait ou les drapait ensuite d'un tissu précieux ou... d'orfèvrerie.

Read on Twitter

Read on Twitter