Suite et fin des souvenirs de déportation d'Yvonne Legouët.

Partie III - LA LIBÉRATION

--------------------------------------

Si vous avez raté le début:

La Partie I : L'arrestation - Fresnes - Ravensbrück https://twitter.com/Bebeuss/status/1343974927347683332

La Partie II: Holleischen

https://twitter.com/Bebeuss/status/1344997528186531841

Partie III - LA LIBÉRATION

--------------------------------------

Si vous avez raté le début:

La Partie I : L'arrestation - Fresnes - Ravensbrück https://twitter.com/Bebeuss/status/1343974927347683332

La Partie II: Holleischen

https://twitter.com/Bebeuss/status/1344997528186531841

Samedi 5 Mai 1945

Il est midi passé, la soupe se fait attendre. Nous avons faim comme à l’habitude. Depuis le dernier bombardement, les cuisines n’existent plus, on fait la soupe à la seule cuisine qui reste : celle qui est restée intacte à l’usine de la menuiserie.

Il est midi passé, la soupe se fait attendre. Nous avons faim comme à l’habitude. Depuis le dernier bombardement, les cuisines n’existent plus, on fait la soupe à la seule cuisine qui reste : celle qui est restée intacte à l’usine de la menuiserie.

Les détenues vont la chercher sur de longs chariots de bois qu’elles tirent avec peine car ça monte pour revenir. Elles sont une quarantaine gardée par des souris. Enfin, un piétinement et un bruit de roues. De mon lit, je vois bien la rue. J’ai toujours servi de guetteuse.

J’annonce « la soupe » mais c’est « LA LIBERTÉ » que j’aurais dû crier. Des fossés, des buissons jaillissent des hommes, les uns en uniforme polonais avec des fusils et brassard rouge et blanc, et les autres sans uniforme mais aussi avec des fusils.

Ils entourent les souris et les font prisonnières. Prisonnier également, le surveillant du camp. Nous voilà toutes à la fenêtre : une petite russe (au Revier parce qu’elle s‘était à demi cassé la cheville) leur parle.

Nous leur indiquons les bois, là où se terraient depuis un mois la moitié des soldats qui nous gardaient, nous leur disons que le Commandant et l’Ober se cachent à côté, dans la maison d’un garde-chasse. Et bientôt, tout ce beau monde reparait, les bras en l’air.

Le « Sanitaire » a dû lâcher sa boite, sans emploi. Le Commandant remet ses revolvers à un polonais. Un soldat allemand veut fuir ; une salve.

Nous nous aplatissons, car c’est juste contre notre mur. Il a été touché, il tombe et se tortille (On essaiera de le secourir mais il mourra. Bon débarras !). Et nous voilà dans la cour, libres, libres !

Je titube, sans forces mais ivre de joie dans un tohu-bohu général, des cris, des pleurs. Je tombe dans les bras de Lauriane, on s'embrasse, on se retrouve, on se perd emportées par un tourbillon de femmes qui vont de tous côtés dans des remous indescriptibles.

Les portes sont grandes ouvertes, plus d'Ober, plus de Lager, plus de SS, plus de souris. On peut parler, hurler, se promener, sortir. On va pouvoir manger ! C'est le déchaînement. Mais il y a des comptes à régler.

La Lager a été piétinée, on est monté sur son gros ventre, on lui a arraché les cheveux et le cuir chevelu avec. Les soldats polonais et les partisans tchèques, car c'en était, nous les ont arrachées des mains.

Arrachée des mains aussi, la panthère rousse, la belle « Hollywood » qui avait enfilé une robe rayée pour s'échapper sous la protection de Marija, une sale Aufseherin alsacienne que l’on remet également aux mains de nos libérateurs.

Et, déshabillée, en culotte, elle a pris le chemin d’un camp à son tour. Les appétits sont lâchés d’un coup : appétit de vengeance et appétit tout court. Ils n’avaient jamais manqué. Ils se donnent libre cours. C’est le pillage.

Certaines sont montées dans les réserves et par les fenêtres il pleut des pains et des saucissons. Les plus fortes emportent tout, les autres restent les mains vides. Je suis ballotée dans ce courant sans rien saisir au passage.

Si enfin ! J’ai un pain qui m’est tombé dans les bras. Je serre mon trésor, sans cela on me le volerait, et je me dirige vers la cuisine du camp, la petite cuisine réservée aux soldats et au personnel du camp.

Elle est envahie ; elle est pleine, on y mange à pleines mains. Je plonge mon quart dans des pommes de terre épluchées et qui sentent la sauce de viande, et là, debout, dans un coin, tassée, serrée, je plonge ma cuillère là-dedans, dans quelque chose de solide, (...)

(...) dans quelque chose qu’il faudrait mâcher et que j’avale avec une joie animale, une joie de bête, une joie qu’on ne peut pas comprendre si on ne sait pas ce que c’est d’avoir faim 24 heures sur 24. Et quelle faim !

Et pourtant, certaines sont restées plus fermes dans cette débâcle. Elles ont protégé les bidons de soupe laissés dans la cour, au milieu. Ce sont les communistes françaises.

Elles ont fait ensuite monter les bidons et on a découvert – tous les bonheurs arrivent ensemble- que cette soupe, c’était des pommes de terre : oh, pas des épluchures bien sûr ! Mais cuites dans leur peau, comme on en avait quelquefois, autrefois, du temps d’Edmond.

Je suis montée au Bloc, à mon ancien lit. Il n’existait plus, il avait été pillé, plus de paillasse, rien que le bois. On m’a conseillé de redescendre au Revier où on allait s’occuper spécialement des malades.

Les 150 juives hongroises qui avaient remplacé les prisonniers russes dans le camp à côté, avaient déferlé dans notre cour et s’étaient mêlées au pillage. On s’organise.

Les polonais emmenèrent toutes les polonaises avec eux pour les soigner par là, dans un village proche. Bon débarras.

Les françaises se groupèrent en un Bloc et, Madeleine et Thérèse, chefs de Bloc improvisées demandèrent que l’on mît en commun (...)

Les françaises se groupèrent en un Bloc et, Madeleine et Thérèse, chefs de Bloc improvisées demandèrent que l’on mît en commun (...)

(...) tous les pains, saucissons etc. que chacune avait recueillis lors du « grand pillage ». Certaines avaient même de la moutarde qu’elles avaient prise à pleines mains dans un tonneau.

Sur le conseil de mes amies, je redescendis avec les malades. On avait déjà installé des lits dans le poste de garde car l’infirmerie était pleine de courants d’air depuis le bombardement.

Nous étions là, 6 ou 7 françaises entourées de l’affection de nos compagnes en meilleur état. Mais les prisonniers français nous dissuadèrent de rester là car il était nécessaire qu’il y eût une garde au camp et il fallait laisser la pièce libre.

Ils redémontèrent nos lits, bouchèrent les fenêtres avec des couvertures et des planches. On nous fit un feu d’enfer. A nouveau, nous eûmes Madeleine la doctoresse et deux infirmières françaises, Suzanne et Micha.

J’en profitais immédiatement pour me laver la tête car les poux y grouillaient et je ne ménageais pas la dose de désinfectant ! Et c’est la tête bien enveloppée, bien serrée dans deux « coiffe tout » que je réintégrais avec ivresse ma paillasse.

Avec ivresse car on nous avait promis un « souper fin ». En attendant, le poêle ronfle et tourne au rouge. Comme je suis la plus valide des jambes, je fais griller du « pain » pour toute la chambrée ; autant de pain que l’on veut, ça c’est une affaire !

Le « pain » c’est du son, de la paille et de la pomme de terre mélangés. Il est infect mais grillé il devient meilleur, et ça sent bon ! Rien que l’odeur est un régal. Dans la pièce à côté, on s’affaire aussi sur le poêle en grand mystère.

Mais voici des visites : l’aumônier des prisonniers français et un de ses camarades. Ils ont une petite valise de laquelle ils tirent des choses qu’ils nous réservaient depuis longtemps, des choses dont on avait perdu jusqu’au souvenir : (...)

(...) et ils nous distribuent, équitablement du chocolat, des bonbons, des gâteaux secs, du sucre. C’est incroyable ! Et pour les croyants, il y aura une messe demain. Le « spirituel » n’est pas oublié mais pour le moment le « temporel » prime et de loin !

Et c’est le diner promis. Que nous sommes gâtées ! Nos camarades ont fait cuire dans de l’eau mêlée de margarine, une poule dérobée par-là, dans une ferme. Le bouillon fait soupe et la poule partagée en 6 est mangée religieusement. C’est bon. Chacune savoure en silence..

Mais il y a une crème ! oui une crème ; nous ouvrons des yeux ronds ! C’est une espèce de semoule avec des œufs et du sucre. Là, c’est fameux. Une reconnaissance sans borne nous envahit.

Car c’est d’un rude dévouement que de donner aux autres d’aussi bonnes choses sans y gouter soi-même ! Un bon « café » par là-dessus. Je me sens bien, bien comme je ne l’ai pas été depuis longtemps.

Et c’est presque la nuit.

Et c’est presque la nuit.

Qu’ont fait nos compagnes dans les Blocs ? Elles ont dû manger leurs patates et s’empiffrer de saucisson et de margarine. Mais il est question d’une soupe qui mijote à la cuisine de « la menuiserie » : soupe faite par les prisonniers français et tout une équipe (...)

(...) de françaises qui a épluché les pommes de terre. Une soupe avec des pommes de terre épluchées et pleine de morceaux de poulets et de lapins, volés naturellement. Ça va être fameux. Il est nuit noire quand les bidons arrivent et nous en roulons au Revier. Nous en aurons.

Je ne sais si j’ai faim ou pas : j’ai envie de manger, de manger. Les autres aussi. J’en avale une gamelle pleine. On nous sert un « café » pour que ça coule. Et me voici étendue sur un lit. Si je remue un peu, le café remonte. Cette fois ci, il n’y a plus de place.

Mon estomac doit s’étonner. Va-t-il digérer tout cela ? Ah ! que j’ai bien dormi cette nuit-là !

Le lendemain matin, c’est le dimanche 6 Mai. Pas de réveil à 5h, pas d’appel. On réalise. Le café est bon, on a du pain grillé à volonté.

Le lendemain matin, c’est le dimanche 6 Mai. Pas de réveil à 5h, pas d’appel. On réalise. Le café est bon, on a du pain grillé à volonté.

Chacune de nous en a un énorme morceau d’1 kg et quand on n’en a plus, on en redemande à Madeleine, la doctoresse ou aux infirmières. C’est incroyable, à chaque fois c’est le même étonnement.

La journée se passe en mangeailles de toutes sortes : pommes de terre et sucre pêle-mêle, et en visite. Mais hélas ! nous ne participons pas à toute l’agitation du camp.

Madame Michelin vient me voir, elle avait eu si peur pour moi me dit-elle, car nous étions sœurs de misère à la menuiserie.

Le lendemain lundi, j’apprends de tristes nouvelles. Une chose extraordinaire s’est produite, Simone, la grande Simone (Leclanché), mon amie, est déjà partie ! Elle était bien tranquille sur son châlit à son 3ème étage quand une camarade lui dit : « quelqu’un te demande ».

Elle se lève, descend de son perchoir et, en arrivant à la porte du dortoir, elle se jette dans les bras d’un jeune homme. Tout le monde est sidéré car Simone est quelqu’un de sérieux et de bien élevé. « C’est mon frère ! » crie-t-elle !

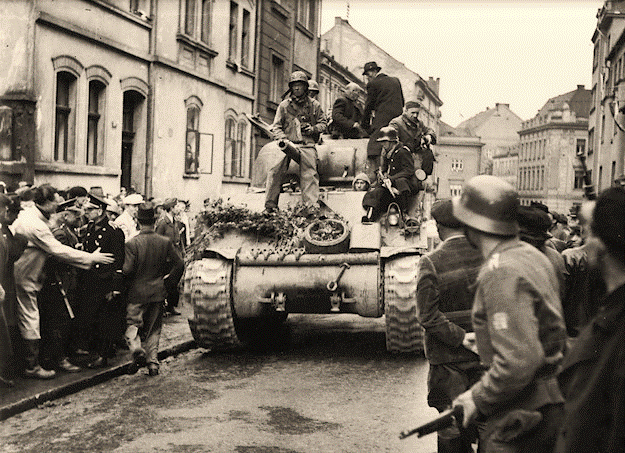

Son frère ! Oui, il est venu de Clermont Ferrand sur un char américain , il recherchait sa sœur et son frère, plus jeune, déporté aussi. À Flossenbürg, il a consulté les dossiers et a trouvé celui de sa sœur à Holleischen et le voilà.

Et il l’emmènera avec une de ses amies (en realité sa cousine) sur un camion américain. Le rapatriement est commencé ! Quelle histoire !

𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘓𝘦𝘤𝘭𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘥𝘦 𝘊𝘭𝘦𝘳𝘮𝘰𝘯𝘵 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘯𝘥 (𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘢 𝘚𝘰𝘱𝘩𝘪𝘦 𝘓𝘦𝘤𝘭𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦́ @𝘴𝘰𝘭𝘦𝘤𝘭𝘢𝘯𝘤𝘩 , 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘥'𝘌𝘥𝘮𝘰𝘯𝘥 𝘦𝘵 𝘯𝘪è𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘚𝘪𝘮𝘰𝘯𝘦):

𝘌𝘥𝘮𝘰𝘯𝘥 𝘓𝘦𝘤𝘭𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘯'𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘦́ 𝘴𝘶𝘳 𝘶𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘳 𝘢𝘮𝘦́𝘳𝘪𝘤𝘢𝘪𝘯. 𝘓𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘭𝘥𝘢𝘵𝘴 𝘢𝘮𝘦́𝘳𝘪𝘤𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘭𝘶𝘪 𝘰𝘯𝘵 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦́ 𝘴𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯, 𝘢𝘭𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘦̂𝘮𝘦 𝘫𝘶𝘴𝘲𝘶'𝘢̀ (...)

𝘭𝘶𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘴𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘶𝘹 𝘥𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢̀ 𝘤𝘰𝘶𝘱𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘳𝘰𝘴𝘴𝘦 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘵𝘦𝘯𝘪𝘳 𝘱𝘳𝘪𝘴𝘰𝘯𝘯𝘪𝘦𝘳, 𝘭𝘶𝘪 𝘦𝘵 𝘴𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘰𝘯𝘴. 𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘎𝘐𝘴, 𝘳𝘦́𝘴𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘷𝘰𝘶𝘭𝘢𝘪𝘵 𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦.

𝘓𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘶 𝘴𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘳𝘴𝘶𝘪𝘷𝘳𝘦, 𝘨𝘳𝘢̂𝘤𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘭'𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥'𝘶𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘦́ 𝘦𝘵 𝘭'𝘢𝘪𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘥𝘢𝘵𝘴 𝘢𝘧𝘳𝘰-𝘢𝘮𝘦́𝘳𝘪𝘤𝘢𝘪𝘯𝘴.

https://clermont-ferrand.fr/les-leclanche-une-famille-dans-la-resistance

http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1348028

https://clermont-ferrand.fr/les-leclanche-une-famille-dans-la-resistance

http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1348028

Mme Michelin part aussi : un avion est venu la chercher, spécialement commandé par son mari. Et elle laisse là sa fidèle X, une jeune fille qui lui a littéralement servi de bonne et avec qui elle disait ses prières tous les soirs !

Pas assez de place ? Sans doute ; mais cela nous apparait comme une sorte d’injustice ! C’est déjà la discrimination qui recommence : les privilégiés et … les autres.

https://www.livres-resistance.fr/article_19_1_samedi-21-septembre-2019------conference-sur-marguerite-marie-michelin--1894-1984-_fr.html

https://www.livres-resistance.fr/article_19_1_samedi-21-septembre-2019------conference-sur-marguerite-marie-michelin--1894-1984-_fr.html

Et Denise vient me voir en larmes : le frère de Simone a donné des nouvelles : il y a eu de nombreux fusillés à Clermont Ferrand, parait-il et le mari de Denise est parmi eux. J’essaie de lui dire que ce n’est peut-être pas vrai ; mais je n’y crois pas.

Denise se raccroche, elle veut voir pour croire. Ici, on a appris à être sceptique. Le mari de la petite Yvonne a été tué aussi, fusillé.

Lundi 7 Mai 1945

Tout le camp à la dysenterie et il n’y a plus d’eau. Le dernier bombardement a coupé la conduite. Aux WC des Blocs, c’est un spectacle effarant. Il vaut mieux ne pas l’évoquer. Si les Boches étaient toujours là, quelle drôle de corvée ils nous feraient faire !

Tout le camp à la dysenterie et il n’y a plus d’eau. Le dernier bombardement a coupé la conduite. Aux WC des Blocs, c’est un spectacle effarant. Il vaut mieux ne pas l’évoquer. Si les Boches étaient toujours là, quelle drôle de corvée ils nous feraient faire !

Il vaut mieux fermer la porte ; et alors c’est une queue interminable aux WC du Revier. Nous, malades, on nous laisse la priorité, heureusement ! Mais, chose inouïe, je n’ai pas la dysenterie malgré nos orgies.

Les français sont venus dans la journée nous poser des carreaux, où les ont-ils pris ? Mystère. Nous avons la visite d’un « sanitaire » américain trainé au camp par « Phil », l’amie de Lucienne Laurentie, elle parle couramment l’anglais.

Le yankee est gras et gros ! Il est stupéfait de notre maigreur et pour ma part, il me tâte le dos avec un étonnement bien américain.

Et nous avons l’explication de la délivrance manquée du mardi précédent : ils ignoraient l’existence de notre camp sans quoi ils auraient fait un petit détour. Heureusement, les tchèques, eux, le connaissaient !

Vers 18 heures : autre visite : des tchèques : une femme, une infirmière et un homme. On nous explique qu’on veut nous emmener à l’hôpital de Pilsen où nous serons soignées comme il faut.

J’entrevois un long séjour là-bas et je me vois quittant mes camarades, cela ne me réjouit pas, mais pas du tout. On nous fait miroiter un retour rapide en France : en avion. Cela me décide.

Un grand camion est là, on y entasse des paillasses, des couvertures. Nous nous asseyons, emmitouflées jusqu’à par-dessus la tête car le camion est découvert. On sort du camp. Arrêt au camp d’en face pour prendre deux juives hongroises, et en route.

30 km d’une petite route jolie, à travers la campagne et des villages. Des tas de nids d’avions allemands abimés : la lutte a été menée pas à pas.

Des masses de partisans tchèques en civil, fusil à l’épaule, et qui nous saluent ainsi que les femmes et les enfants.

Des masses de partisans tchèques en civil, fusil à l’épaule, et qui nous saluent ainsi que les femmes et les enfants.

Ils reconnaissent nos bonnets rayés, nos écussons rouges après nos manches à rayures bleues et grises car nous agitons le bras.

Voici Pilsen : faubourgs bombardés : usines Skoda qui travaillait pour la guerre.

Voici Pilsen : faubourgs bombardés : usines Skoda qui travaillait pour la guerre.

Des tramways circulent. Voici une église incendiée : nos guides qui parlent allemands nous disent qu’on y a entassé des femmes et des enfants et qu’on y a mis le feu. Nous reconnaissons les délicats procédés nazis.

Toute la population nous salue sur le parcours, nous répondons avec chaleur.

Une grande grille, d’immenses bannières, la Russe, l’Américaine, la Tchèque. L’hôpital est triple maintenant. Des camions, des ambulances, des autos entrent et sortent sans arrêt.

Une grande grille, d’immenses bannières, la Russe, l’Américaine, la Tchèque. L’hôpital est triple maintenant. Des camions, des ambulances, des autos entrent et sortent sans arrêt.

On nous descend avec d’infinies précautions. Nous laissons tout dehors sauf nos sacs de clochards, nos trésors : moi, j’ai toujours mon livre de recettes de cuisine, un tas de bouts de ficelle, des clous, du papier, un de mes anciens numéros 35.401 en souvenir, (...)

(...) mes lettres, des choses innommables ; mais tout cela est précieux et indispensable me semble-t-il. (Je le ramènerai en France).

Visite radio. Comme tout semble propre et accueillant ! et tout le monde est gentil !

Visite radio. Comme tout semble propre et accueillant ! et tout le monde est gentil !

On isole Marthe : adieu pauvre Marthe, elle a le typhus parait-il. (J’ignore si elle est rentrée)

Nous traversons de grandes salles blanches avec des lits blancs et des malades tchèques. Une salle de bain : un bain chaud et beaucoup de savon.

Nous traversons de grandes salles blanches avec des lits blancs et des malades tchèques. Une salle de bain : un bain chaud et beaucoup de savon.

Nous sommes deux par bain pour aller plus vite et peut-être économiser l’eau chaude, je ne sais. Mais nous sommes habituées à la promiscuité. Ce bain nous parait un paradis, quel délassement !

J’ai toujours mes coiffe-tout sur la tête et je les garderai 8 jours : j’ai tellement peur qu’un pou en réchappe !

Et c’est l’installation dans nos petits lits blancs, un sommier, un matelas et surtout des draps.

Et c’est l’installation dans nos petits lits blancs, un sommier, un matelas et surtout des draps.

Oh ! des draps ! nous nous regardons sans parler ; mais qui voudrait lire sur nos visages y verrait un tel ravissement. C’est une joie que nous nous promettions depuis si longtemps ! Qui n’a pas été au camp ne peut pas comprendre.

Mais la salle n’est guère chauffée et nous avons froid avec une seule couverture. Les « civiles » n’ont pas l’air de se plaindre, mais nous ! Nous sommes si maigres, nous ne dégageons guère de calories !

Et nous n’osons pas réclamer d’autant plus qu’il est déjà très tard et que tout le monde dort plus ou moins autour de nous.

Ma voisine de lit gémit en se tenant le ventre et le labourant sans arrêt. Elle devait mourir le lendemain matin et j’ai hérité de son peigne.

Ma voisine de lit gémit en se tenant le ventre et le labourant sans arrêt. Elle devait mourir le lendemain matin et j’ai hérité de son peigne.

Mardi 8 Mai 1945

Au réveil, café au lait et deux croissants. Je les connaissais ces croissants pour en avoir mangé un que Simone nous avait rapporté quand elle était venue ici l’an dernier pour sa scarlatine. De délicieux croissants de farine blanche.

Au réveil, café au lait et deux croissants. Je les connaissais ces croissants pour en avoir mangé un que Simone nous avait rapporté quand elle était venue ici l’an dernier pour sa scarlatine. De délicieux croissants de farine blanche.

Mais deux croissants pour des femmes affamées comme nous, qu’est-ce que c’est ? Nous regrettons notre horrible pain « à volonté » car nous en sommes à mieux priser la quantité que la qualité !

Température. Visite des docteurs. Prise de sang, on nous en fera tous les jours.

Température. Visite des docteurs. Prise de sang, on nous en fera tous les jours.

Pourtant nous n’en avons pas de trop ! Au bras, au bout du doigt, on nous en prend partout. Nous sommes bien traitées, bien auscultées, bien diagnostiquées. Et nous restons là à attendre le repas. À 10 heures, re-café au lait et un croissant.

À Midi, un plat de résistance : semoule ou pommes de terre en purée, dessert. Et à 4 heures, café au lait et deux croissants. C’est tout. Cela nous semble si peu. Mais au fond, cela est très sage ; aussi pas une de nous n’a la dysenterie.

Nous sommes dans la « salle des indigents », d’où ce régime modeste. Cela suffit aux malades car la plupart d’entre elles ne mangent même pas du tout. Aussi, on se bat pour avoir leurs assiettes ou leurs croissants.

Mais nous avons dans la salle une polonaise (encore !) qui vient de Ravensbrück. Elle est jeune, maigre et on lui a cassé toutes les dents du haut. Elle nous montre des photos d’elle avec son mari. Tous les deux, jeunes mariés il y a 4 ou 5 ans.

Ce sont deux femmes totalement différentes : c’est incroyable. Elle nous raconte qu’on les a mises sur la route à Ravensbrück et, à la débâcle, elles se sont dispersées un peu partout.

Elle a été recueillie par des paysans en voiture, ils venaient à Pilsen, ils l’ont amenée là. Et comme elle est très serviable bien qu’elle se traine sur ses jambes (elle a tant marché et d’une telle allure qu’elle a les muscles raides et noués), elle aide les « civils », (...)

(...) leur donne le bassin, le vide etc. Si bien que c’est à elle surtout que vont tous les restes. Je ne me sens pas le courage d’en faire autant pour manger davantage !

Enfin voici la Croix Rouge française sous la forme d’une jeune fille en charmant uniforme bleu gris.

Enfin voici la Croix Rouge française sous la forme d’une jeune fille en charmant uniforme bleu gris.

Elle n’a rien à nous donner mais nous promet des colis de la Croix Rouge américaine. Ils arrivent le lendemain. Marie Madeleine fait le partage sur le lit de Mme Misse, la luxembourgeoise qui ne peut toujours pas se lever soi-disant, avec sa jambe ankylosée.

Et nous allons faire chauffer les conserves de légumes chez l’infirmière. C’est délicieux toutes ces petites choses et tout ça passe très bien.

Et voilà des visites : nos compagnes d’Holleischen se promènent, elles viennent par le petit train car la ligne a été réparée.

Et voilà des visites : nos compagnes d’Holleischen se promènent, elles viennent par le petit train car la ligne a été réparée.

Elles sont belles, habillées en robe civile par les tchèques ; nous ne les reconnaissons plus ! Et bien coiffées et fardées ! (Tous les rouges à lèvres d’Edmond) et même l’infirmière X arbore des bijoux superbes. Elle les avait bien cachés !

Quelles ruses elle a dû employer pour sauver tout cela : bagues et broches, depuis Fresnes ! Je regarde ces brillants toute ébahie : encore un spectacle neuf ! C’est Léonie que je suis contente d’embrasser : toujours aussi calme et maitresse d’elle-même, cette étonnante fille !

Et il fait beau ! Un soleil splendide. Pour nous lever, nous avons une jupe et un caraco à rayures (encore !) bleues et blanches en une espèce de fine toile. La jupe est toute froncée par un cordon et je vous assure que j’ai la taille fine ! Nous descendons dans les jardins.

Avec la petite hongroise juive qui parle bien allemand, nous demandons aux civils de nous acheter du pain car nous avons de l’argent ; des civils nous en ont donné. Une civile a des radis dans son pain, je lui demande de m’en acheter, elle ne veut pas : elle me donne les siens.

Toujours la même gentillesse !

Et voilà qu’arrive un camion : il est bourré d’hommes et de marchandises : ce sont des anciens prisonniers et déportés qui rentrent en France par leurs propres moyens, les veinards.

Et voilà qu’arrive un camion : il est bourré d’hommes et de marchandises : ce sont des anciens prisonniers et déportés qui rentrent en France par leurs propres moyens, les veinards.

Mais il y a parmi eux un médecin qui s’est cassé la jambe en sautant : encore un déporté à qui la Libération avait donné des ailes et qui s’est cru plus fort qu’il n’était. On le descend à l’hôpital, tout seul, et les autres partent sans lui !

Comme les tchèques les ont bourrés de provisions, ils nous donnent des pains à notre demande. ; des grands pains ronds, quelle aubaine ! Mais comme nous pleurons en agitant les bras pour leur dire au revoir !

« Bientôt vous, bientôt vous ! », nous disent les tchèques, en allemand, gagnés par notre émotion.

Et nous paressons au soleil, allongées sur le gazon dans les jardins, très jolis d’ailleurs, et nous demandons, sans vergogne, du chocolat aux américains.

Et nous paressons au soleil, allongées sur le gazon dans les jardins, très jolis d’ailleurs, et nous demandons, sans vergogne, du chocolat aux américains.

Il n’y a que les « noirs » qui nous en donnent et nous bavardons en allemand avec des civils. Et j’aimerais boire de la bière de Pilsen mais je n’ai plus d’argent pour en acheter.

Un malade civil m’avait dit qu’il m’en ferait acheter ; mais je ne l’ai pas revu les autres jours et je n’en ai pas bu en fin de compte. Je le regrette.

Nous allons souvent rendre visite au Docteur blessé. Il est breton et nous partageons avec lui les douceurs que nous avons (..)

Nous allons souvent rendre visite au Docteur blessé. Il est breton et nous partageons avec lui les douceurs que nous avons (..)

(...) de la Croix Rouge américaine ou celles que nous apportent nos compagnes d’Holleischen qui sont toujours là, elles aussi. Au camp, la saleté devient énorme parait-il, bien que plusieurs de nos camarades se soient logées dans les bâtiments du Commandant, (...)

(...)des souris et des soldats. D’autres sont parties loger dans le camp des prisonniers français. Et ces dames les pouffes mènent joyeuse vie, parait-il ! Pourtant elles sont toutes malades et pas soignées. Enfin ….

Aujourd’hui, le Docteur tchèque a dit qu’il fallait qu’on mange. Quelle belle perspective ! Aussi, nous déménageons dans une annexe. On nous fait des lits dans une pièce à part, les 5 françaises seulement, et ensemble. La salle de bain est tout près avec l’eau chaude.

Notre chambre est sale et n’a pas été occupée depuis longtemps. Mais voici qu’arrivent deux fortes allemandes : elles vont balayer et faire les vitres. Nous avons un plaisir énorme à les regarder travailler pour nous.

Il parait qu’elles se plaignent à l’infirmière que la soupe est insuffisante, qu’elles ne sont pas assez nourries ; mais l’infirmière, qui a eu un frère en camp de concentration et qui elle-même a été stoppée net dans ses études de médecine par les Boches, (...)

(...) quand ils ont pris la Tchécoslovaquie, les hait. Elle leur répond que nous sommes des déportées et que nous en avions encore moins qu’elles, et de la plus mauvaise. Evidemment, elles ne se sentent pas responsables.

A la fin de la guerre, les tchèques ont arrêté tous les allemands, allemandes, femmes, enfants, vieillards et les ont mis dans des camps même s’ils habitaient la Tchéquie depuis 25, 30 ans. Ils n’en veulent plus. Ils vont renvoyer tout cela en Allemagne.

A la bonne heure ; nous trouvons cela épatant, nous, et je n’ai pas changé d’idée, pour ma part, même encore maintenant. Il ne faut pas oublier la 5ème Colonne et son œuvre néfaste.

Et Jackie vient nous voir. Elle est invitée à une soirée dansante entre tchèques et américains. C’est une belle fille blonde, mariée d’ailleurs, bien que jeune, et sérieuse comme tout.

Elle va loger pour la circonstance chez des officiers français qui occupent la maison d’une allemande.

Et le surlendemain, encore Jackie mais elle nous apprend que pendant qu’elle était là, le camp d’Holleischen a été évacué par les américains et elle reste là !

Et le surlendemain, encore Jackie mais elle nous apprend que pendant qu’elle était là, le camp d’Holleischen a été évacué par les américains et elle reste là !

ainsi que certaines de ces dames, les pouffes qui étaient en train de faire la foire au village !

Et trois officiers français viennent nous voir. Ils ont des journaux de France, nous en pleurons d’attendrissement, surtout Marcelle et moi qui nous jetons sur « l’Humanité ».

Et trois officiers français viennent nous voir. Ils ont des journaux de France, nous en pleurons d’attendrissement, surtout Marcelle et moi qui nous jetons sur « l’Humanité ».

C’est une bizarre sensation que de voir ce titre si défendu s’étaler là, en grosses lettres, comme avant-guerre. On dirait vraiment que la partie est gagnée.

Hélas ! Les officiers partent en France demain et ils ont une place dans l’avion, une seule. Quelle déception pour nous.

Hélas ! Les officiers partent en France demain et ils ont une place dans l’avion, une seule. Quelle déception pour nous.

Nous choisissons Marie-Madeleine comme première partante car cela fait 4 ans qu’elle est partie de chez elle et qu’elle a erré de prisons en camps. C’est juste et cela me fend le cœur, parce que, cela se comprend, j’ai hâte de rentrer, de me sentir vraiment libre.

Ici, je me sens encore enfermée, surtout dans cette annexe qui ne communique pas avec l’extérieur et aussi parce que c’est une méchante fille qui a été rosse pour moi, qui voulait me faire vider du Revier et qui m’a dit que j’avais encore des poux quand ce n’était pas vrai.

Mais elle est peut-être détraquée, aigrie par ces 4 années… 4 années ! A cette pensée, je lui pardonne et le lendemain, c’est en pleurant que nous nous embrassons en lui disant de dire bonjour à la France pour nous. C’est fou ce qu’on est patriote en exil !

Et elle sera à Paris en 3 heures ! Ah ! C’est trop rapide après 4 ans d’attente. On peut vraiment croire qu’on rêve. Pourvu qu’elle retrouve les siens : son mari, sa fille… ? (Je ne l’ai jamais revue)

Et nous mijotons. Nous devions partir les premières ! Nous cafardons !

Et nous mijotons. Nous devions partir les premières ! Nous cafardons !

A l’hôpital, nos habits ont été brulés à cause de Marthe, de son typhus et de nos poux ! L’infirmière nous apporte des robes civiles tchèques. Chacune choisit. J’essaie un délicieux deux pièces en soie bleu pâle.

Je flotte dedans, la jupe a besoin d’un bon repli de 10 cm à la ceinture pour tenir. Et dessous, nous n’avons rien à nous mettre ! Jackie dévalise sa maison boche et nous apporte tout le vestiaire laissé par la propriétaire : (...)

(...) : de vieilles combinaisons, des bas, des culottes rapiécées, et il m’échut un deux pièces (encore) en jersey bleu marine. Oh ! pas beau, usé mais quelle joie d’arranger cela, de le mettre à sa taille. Coudre, cela occupe et c’est presque nouveau.

Nous fabriquons de petits drapeaux bleu, blanc, rouge, des triangles rouges, et des numéros et nous cousons tout cela sur la manche droite et sur la poitrine. Nous sommes toutes prêtes pour le départ ! Fin prêtes !

Comme chaussures, j’ai du 39 (je chausse du 38) : une paire toute neuve provenant du pillage du camp. Le grand jour : des chaussures noires, un genre de raphia de papier avec de grosses semelles en bois articulées.

C’est gros mais comme cela m’a paru léger à côté de mes godillots de déportée !

Enfin, le dimanche 20 Mai vers le soir, on nous annonce le départ pour le lendemain matin ! A 5 heures du matin ! Ces américains sont fous !

Enfin, le dimanche 20 Mai vers le soir, on nous annonce le départ pour le lendemain matin ! A 5 heures du matin ! Ces américains sont fous !

Le café ne sera pas encore servi, nous partirons le ventre vide. Mais ils ne se rendent donc pas compte ! Jackie sauve la situation. Elle nous fera cuire… des nouilles et nous apportera cela tout chaud au petit matin !

Et le 21 vers 4h30 du matin, nous avalons une énorme platée de nouilles en compagnie de Jackie, elle a tenu parole.

« N’importe quoi, n’importe quand », cela aurait pu être notre devise pour les repas à cette époque.

« N’importe quoi, n’importe quand », cela aurait pu être notre devise pour les repas à cette époque.

Mais quelle faim! Et j’avais déjà engraissé! De 38,5kg à l’arrivée, j’en étais déjà à 42kg. Cela allait vite. Mais à l’annexe, nous avions tous les restes de l’hôpital et du café au lait toute la journée et si on rapportait du bouillon, on buvait du bouillon après le café au lait

Aucune importance.

Un camion, deux américains et rien à manger pour la route : les tchèques avaient été prévenus trop tard le soir et trop tôt le matin. Nous partons, c’est l’essentiel. Nous pouvons juste remercier l’infirmière, c’est peu. Nous reprenons la route d’Holleischen.

Un camion, deux américains et rien à manger pour la route : les tchèques avaient été prévenus trop tard le soir et trop tôt le matin. Nous partons, c’est l’essentiel. Nous pouvons juste remercier l’infirmière, c’est peu. Nous reprenons la route d’Holleischen.

Il faut aller chercher les « pouffes » et nous joindre à tout un groupe de camions rapatriant des prisonniers français. Les pouffes sont là et parmi elles : Marilou ! la mienne, celle du Kommando 137, qui fut si rosse avec moi, si mauvaise.

Elle est un peu gênée qu’on la trouve en si charmante compagnie. Au fond, je l’avais bien jugée, « les pouffes » ne faisaient jamais la queue pour la distribution de soupe et de casse-croûtes à l’usine. Tout s’explique.

Nous sommes sur la place du village, une bonne douzaine de camions pleins d’hommes debout. Nous, malades, nous sommes couchées et moins tassées. Ils ont décoré leur camion, les uns ont fait une grande potence avec un Hitler pendu qui gigotte.

Nous traversons l’Allemagne, en allant vers l’Ouest cette fois, vers Nuremberg, les allemands nous regardent passer sans broncher.

Nuremberg : une rue déblayée traverse la ville d’un bout à l’autre. Pas une maison épargnée.

Nuremberg : une rue déblayée traverse la ville d’un bout à l’autre. Pas une maison épargnée.

Elles sont toutes écroulées par le dedans, les façades en escalier restent presque intactes. Il doit y avoir pas mal de cadavres sous ces décombres ! Dans les faubourgs, une certaine animation, des tramways et des gens, où logent ils ? Où se ravitaillent ils ?

Cela parait un problème insoluble.

A l’heure du repas de midi, les américains font halte dans des champs, sur le rebord de la route. Nous, les 6 françaises, nous n’avons rien à manger et nous nous regardons très désappointées.

A l’heure du repas de midi, les américains font halte dans des champs, sur le rebord de la route. Nous, les 6 françaises, nous n’avons rien à manger et nous nous regardons très désappointées.

Je suis chargée par mes compagnes de m’expliquer avec nos deux conducteurs. Au lieu des mots anglais, ce sont des mots allemands qui me viennent.

J’obtiens pour chacune un petit paquet : une ration pour un repas : c’est tout ce qu’ils ont.

J’obtiens pour chacune un petit paquet : une ration pour un repas : c’est tout ce qu’ils ont.

Il y a une boite de conserve, quelques biscuits, du sucre, du chocolat, des comprimés de bouillon et de café et 5 cigarettes, des allumettes, du papier hygiénique. Eux-mêmes ouvrent leurs boites de conserve et mangent debout, tenant d’une main la viande et de l’autre les biscuits

Cela me parait un mélange bizarre mais force m’est d’en faire autant. Je préfèrerais du pain mais c’est de la nourriture, n’y regardons pas de si près !

Les prisonniers français installent des feux pour chauffer les conserves et faire du café mais ils doivent tout abandonner pour repartir. Les américains n’ont pas l’air complaisant et ils ont hâte d’en finir !

Nous nous réinstallons. En route, je m’aperçois que les boites de rations sont juste à côté de moi et comme ces messieurs n’ont pas été généreux, j’en chiperai deux; car ils m’ont dit qu’ils ne nous donneraient rien d’autre et nous ignorons à quelle heure nous arriverons !

Charmants ces « alliés » !

Mais voici Würzburg, la ville est entièrement détruite également, les murs sont tout noircis et jaunis. Il y a eu un incendie : bombes au phosphore parait-il. Nous nous arrêtons dans les faubourgs sur une grande place très animée.

Mais voici Würzburg, la ville est entièrement détruite également, les murs sont tout noircis et jaunis. Il y a eu un incendie : bombes au phosphore parait-il. Nous nous arrêtons dans les faubourgs sur une grande place très animée.

Des uniformes américains en masse, des autos, des camions. C’est là, l’arrêt de tous les véhicules ; et ils arrivent de tous les coins d’Allemagne amenant des déportés et des prisonniers, des STO, des bébés. Nous sommes le 21 Mai, il est 17 heures.

On nous fait descendre dans un vaste bâtiment autrefois caserne ou hôpital, je ne sais. Une salle au rez-de-chaussée, des malades sur des lits enveloppés dans une couverture, des déportés naturellement, maigres, jaunes, affreux.

L’un d’eux est fou : sa manie est d’aller chiper des médicaments à la pharmacie, il les compte et recompte. On les lui reprend doucement. Nous sommes, hommes et femmes ensemble, la pièce n’a pas été balayée, c’est sale à plaisir. Nous devons passer la nuit-là.

Le cafard nous prend ; mais on va nous servir à manger. Cette perspective nous remet ! Et il y a du lait. Je vais en chercher une grande gamelle et c’est la distribution : un régal.

Visites: un français déporté qui fait office de Docteur: il est dentiste ! et deux autres jeunes qui l’aident, tous déportés mais le «Docteur» n’est pas mal en point car c’était sa fonction dans son camp également et il s’est soigné et pas fatigué. Nous bavardons. Cela va mieux.

Je sors avec Marcelle faire une promenade sur la place. Je prends conscience de ma liberté et je bavarde avec un américain qui me montre la photo de sa femme et de ses enfants (comme tous les soldats loin de chez eux). Nous sommes au milieu d’un tas de curieux comme nous.

Nous scrutons tous ceux et celles qui descendent des camions : nous pourrions trouver des gens de connaissance. Je songe à Simone, à André.

Il n’y a pas d’eau, toutes les conduites sont coupées. On va chercher l’eau au fleuve avec des camions citernes.

Il n’y a pas d’eau, toutes les conduites sont coupées. On va chercher l’eau au fleuve avec des camions citernes.

Il faut l’économiser et ne pas la boire. Heureusement, il y a le lait. C’est le soir. Nous nous déshabillons à moitié pour dormir. Enroulée dans mes couvertures, cela me rappelle le camp, mais je dors, épuisée comme toujours.

Au matin, un petit déjeuner exquis, du lait, du café, du beurre et plein de pain, des confitures. C’est fameux. Si seulement nous partions. Mais le « Docteur » nous laisse prévoir peut-être 2, 3 même 8 jours ici. Cela dépend du bon vouloir des américains. Nous sommes effondrées.

La Croix Rouge américaine a pensé à nous. J’hérite d’un sweater en coton gris, double épaisseur et d’un manteau bleu marine. C’est bien laid et je flotte dedans; mais j’en aurai grand besoin pour le voyage.

22 Mai: Tout à coup vers 11 heures, grand branle-bas. Un train est formé.

22 Mai: Tout à coup vers 11 heures, grand branle-bas. Un train est formé.

Vite, vite, rassembler ses affaires, on part. Nous ne demandons pas mieux. Un train est là, juste à côté de l’hôpital en descendant un champ. On veut d’abord nous installer dans un wagon de seconde. Nous sommes assises, c’est bien rembourré, nous avons le sourire.

Mais il parait que ça ne va pas ainsi. Nous serons mieux dans un wagon à bestiaux allongées sur de la paille. Nous râlons mais nous nous apercevons, à l’usage que le wagon, 40 hommes, 8 chevaux était en effet préférable. Pour dormir, rien de tel que de pouvoir s’allonger.

Tout un côté du wagon est rempli par les hommes, tous très mal en point, et l’autre côté, par nous, femmes beaucoup plus valides. Jackie est avec nous ainsi que le Docteur et ses deux aides : Maurice et ?.

Il y a Mme Misse, Marie (une STO) à qui le Docteur a fait la cour et dont il a usé, je crois, moyennant quoi, il lui a permis de lui faire passer la frontière tranquillement, sans qu’on la retienne dans un camp pour STO (car on nous trie à la frontière).

Il lui a surtout demandé comme condition de se rallier à son parti (PSF croix de feu) en rentrant. Si c’est ainsi qu’on recrute dans ce parti-là ! Marcelle et moi en sommes écœurées. Il y a d’ailleurs une brouille entre nous deux et les autres depuis Würzburg.

Une toulousaine, tondue à neuf, venue d’un autre camp s’est jointe à notre groupe à Würzburg. Elle aime les ragots. Lucie est contre nous également, une petite vieille maligne et rosse. Mme Misse qui fait cossue, trône entourée de sa cour mais Marcelle et moi n’aimons pas flatter

Nous les laissons et tout ce qu’on nous donnera, nous ne le partageons plus qu’entre nous deux.

Car le train part, nos portes sont grandes ouvertes sur le paysage. Nous avons chacune notre quart, notre cuillère et du pain en masse.

Car le train part, nos portes sont grandes ouvertes sur le paysage. Nous avons chacune notre quart, notre cuillère et du pain en masse.

Le wagon contient des caisses de rations américaines. J’essaie de manger des conserves mais ça me donne la dysenterie. Je ne vivrai plus que de bouillon, de Nescafé, de lait et de biscottes. Je m’en trouverai beaucoup mieux.

Dans les gares, nous croisons des familles entières d’allemands avec des gosses maigres, jaunes qui cherchent à rentrer chez eux. S’ils font mine de joindre notre train, nous les repoussons fermement.

Résignés, ils s’assoient à nouveaux sur leurs paquets. Je me sens sans pitié: qu’ils attendent ! qu’ils crèvent !

Le train n’avance pas. Il fait des arrêts prolongés en pleine campagne. Quand il s’arrête, tous les hommes valides sautent sur le ballast et font cuire quelque chose.

Le train n’avance pas. Il fait des arrêts prolongés en pleine campagne. Quand il s’arrête, tous les hommes valides sautent sur le ballast et font cuire quelque chose.

C’est une psychose collective. Et c’est d’un pittoresque ! Les voies sont jonchées de boites de conserve, de détritus de toutes sortes. Faire un feu n’est pas difficile, on met 2 ou 3 vieilles boites à côte l’une de l’autre, on ramasse des morceaux de bois, (...)

(...) il en traine partout, et on met le feu : il n’y a plus qu’à poser son quart à chauffer. Je profite de ma qualité de femme pour ne pas me livrer à ce petit travail et j’hérite toujours d’un fourneau d’hommes pour faire bouillir mon eau.

Il y a toujours une pompe au voisinage des arrêts. Une fois, elle était dans un jardin en contre-bas de la voie : on en a profité pour manger quelques salades, sans rien dévaster toutefois.

Le mécanicien siffle pour prévenir du départ ; et c’est à ce moment que c’est le plus « passionnant » quand on est spectateur. Tous les hommes saisissent leurs gamelles, leurs quarts, leurs boites de conserve et comme tout cela est chaud, ils se brulent les doigts en pestant.

Ils s’aident, passent le matériel à ceux qui sont dans les wagons, montent en marche comme des grappes. Heureusement, on démarre tout doucement. Mais je me souviens d’un soldat qui se lavait à une pompe dans un jardin et le train est parti.

Il était assez loin, il a couru ; mais il avait oublié sa veste ! Car aux arrêts, on fait aussi sa toilette. Les hommes se rasent et on fait ses besoins aussi, où on peut !

Tous ont plus ou moins la dysenterie et les déportés ne tiennent pas debout, ils s’accroupissent sous le train quand il n’y a rien d’autre. Pour ma part, cela m’est arrivé une fois. Bah ! personne n’a même songé à regarder.

Mais les américains veillent et ils nous envoient des cailloux dans les fesses! Nous trouvons cela barbare. Ça nous rappelle les Boches! Ils ne savent donc pas ce qu’est la dysenterie ?

À un arrêt, rumeur: il y a parait-il un Boche qui vient nous vendre du vin blanc. Nous vendre!

À un arrêt, rumeur: il y a parait-il un Boche qui vient nous vendre du vin blanc. Nous vendre!

Quelle audace ! Le «Docteur» forme en moins de deux minutes un commando. Objectif: dépouiller le bonhomme. Et triomphants, nos lascars reviennent avec 6 bouteilles de vin blanc, la serviette de cuir et le porte-monnaie du type !

On fait le tour des quarts, chacun en a un peu. Il est rudement bon: c’est le premier vin que nous buvons depuis la Libération. Ça sent la France. Nous trinquons. Nos yeux brillent.

Dans la serviette, nous mettons la pharmacie qui justement trainait sans contenant. C’est une aubaine.

Et les jours et les nuits se succèdent. Quand nous croisons des trains américains, les soldats nous lancent du chocolat, des cigarettes et des bonbons.

Et les jours et les nuits se succèdent. Quand nous croisons des trains américains, les soldats nous lancent du chocolat, des cigarettes et des bonbons.

On attrape au vol et on partage ensuite ! À une halte, les français ont volé un accordéon et un jeune juif vient en jouer dans notre wagon pour égayer les malades car nous avons des malades qui ne peuvent se lever.

Mais voici des hurlements et des vociférations : c’est un petit garçon allemand avec toute une meute qu’accompagnent deux MP . Ils viennent récupérer leur accordéon ! Le gosse montre un déporté français du doigt en criant en allemand : « C’est celui-là ! c’est celui-là ! » (...)

(...) et les MPs (military Police) empoignent brutalement le déporté, aussi brutalement que l’auraient fait les Boches. Cela réveille en nous ce sentiment de terreur et d’oppression que nous procuraient les allemands. Nous avons une drôle d’opinion sur les américains !

Des soldats, anciens prisonniers français s’interposent. Non : on le gardera, on le relâchera peut-être demain ! Ça c’est fort ! Et tout ce que les Boches nous ont pris à nous !

Nos vêtements, nos bijoux, nos valises et tout ce qu’elles contenaient, et nos vies, et tout le pillage de la France ! Il y a incompréhension entre américains et français ; totale incompréhension ! « Nous pouvons piller pour manger », c’est tout parait-il.

Mais les français n’ont pas peur des MP. Ils accompagneront le déporté et le ramèneront. Le pauvre, il n’en menait pas large et je comprends cela.

Francfort sur le Main la nuit : je dormais, je n’ai rien vu. Nous sommes le soir et nous passons le Rhin à Mayence.

Francfort sur le Main la nuit : je dormais, je n’ai rien vu. Nous sommes le soir et nous passons le Rhin à Mayence.

Le pont n’a plus de parapet ; et il a été reconstruit je ne sais comment ! Nous traversons tout doucement. Le Docteur, Maurice, Jackie sont assis à la porte grande ouverte du wagon. Leurs jambes pendent au-dessus de l’eau et nous nous penchons par-dessus eux pour voir.

Nous sommes sans défense là, au-dessus de l’eau, rapide et sombre. Attention à ne pas pousser ! Et nous ne sommes pas encore en France. On dit qu’à la frontière ce soir, on va nous arrêter, nous parquer dans d’immenses camps pour la vérification.

Mais tous les camps sont pleins, nous filons tout droit, quelle chance ! Nous sommes en France à Thionville.

Mais nous n’arrêtons nulle part bien longtemps et seulement dans les gares.

Mais nous n’arrêtons nulle part bien longtemps et seulement dans les gares.

Depuis que nous sommes en France, les voies de chemin de fer sont propres et nous filons plus vite, où allons-nous ? Des employés nous le disent : sur Reims. Mais il fait nuit. C’est la dernière nuit, demain 26 Mai, nous serons à Paris.

De bonne heure, tout le monde est debout. Personne ne veut rater ça. On aperçoit la Tour Eiffel ! et tout Paris en lointain panorama. Les larmes me montent aux yeux, mon cœur me fait mal. Je réalise seulement que je suis de retour, que je suis en France, que je suis libre.

Et c’est la gare de l’Est. On nous groupe. Les déportés passent d’abord. Quelle allure nous devons avoir avec nos paquets informes.

J’ai une boite en carton (de celles que fabriquaient Solange à l’emballage !) et un sac en ficelle tricoté par moi et bourré de saletés (mes trésors) et de ce qui me reste des « rations » américaines.

Et voilà qu’une musique militaire nous rend les honneurs ! et que s’élève la Marseillaise. Je pleure, et je ne suis pas la seule ! Même le côté patriotique mis à part, c’est assez émouvant pour pleurer. Paris.

Des autobus nous emmènent où ? À l’hôtel Lutetia.

Des autobus nous emmènent où ? À l’hôtel Lutetia.

Nous venons de stopper. Que d’animation, que de monde ! Nous sommes un peu ahuries. Soudain un grand cri : Maman ! Maman ! C’est Jackie qui bondit de sa place dans les bras de sa mère. Nous en sommes bouleversées.

Et soudain j’aperçois Simone ! C’est mon tour de hurler : Simone ! Simone ! Et j’attrape mes paquets et me voilà pleurant dans ses bras ! Simone que j’ai laissée à Ravensbrück. Elle est belle ! Toute rose, bien habillée. Je la regarde extasiée !

Et André ? Elle venait là pour la première fois depuis qu’elle est rentrée, voir s’il n’était pas dans un convoi et c’est moi qu’elle trouve. Coïncidence. Je voudrais qu’elle m’emmène tout de suite. La liberté ! Mais c’est impossible.

Elle-même est rentrée depuis avril, elle a eu la chance de faire partie du premier convoi de 300 femmes françaises échangées contre des souris prisonnières. Elle est passée par la Suisse.

Depuis elle est dans un centre d’accueil à Montrouge, trop faible pour être chez elle toute seule et d’André, elle est sans nouvelle. Plus tard nous apprendrons sa mort en Octobre 44 à Mauthausen . Je la quitte.

Il faut que j’aille au bain et à la poudre de désinfection pour les poux. Elle me promet de revenir demain.

Puis il nous faut attendre pour passer à l’interrogatoire à la sécurité militaire.

Puis il nous faut attendre pour passer à l’interrogatoire à la sécurité militaire.

Dans un couloir, je rencontre Claire S. : une ancienne amie à moi, elle s’occupe bénévolement du service, comme tant d’autre. Que c’est long cette attente ! Nous ne passerons pas avant minuit.

Nous nous étonnons ! Cela me rappelle quelque chose … Nous ferions mieux de diner alors. C’est ce que nous obtenons. Quel bon diner! servi par des jeunes femmes charmantes. Même du vin !

Je passe très tard à l’interrogatoire. Personne n’a sommeil ; nous sommes bien trop excités.

Je passe très tard à l’interrogatoire. Personne n’a sommeil ; nous sommes bien trop excités.

Il est bien 1h30 du matin quand je monte me coucher dans une somptueuse chambre où il y a 3 lits dont un occupé. Je réveille forcément la dormeuse mais fais le plus vite possible.

Un peu plus tard dans la nuit, je serai réveillée à mon tour par une 3ème coucheuse ; mais celle-ci bavardera longtemps avec la personne qui l’accompagne. Encore deux amies qui viennent de se retrouver au Lutetia ! Que de retours émouvants !

J’ai bien dormi car je n’ai pas entendu mes voisines partir. Je suis seule. Salle de bain avec WC mais prière de ne pas user de la baignoire.

L’habitude d’être volée ! Je me rappelle avoir vite regardé mes petites affaires pour voir s’il ne me manquait rien !

L’habitude d’être volée ! Je me rappelle avoir vite regardé mes petites affaires pour voir s’il ne me manquait rien !

Je retrouve mes amis de la veille : on échange des adresses qui ne serviront jamais d’ailleurs.

La petite STO est là ; mais on la renvoie du Lutetia cette nuit-là, à la « sécurité du territoire ». On l’a repérée !

La petite STO est là ; mais on la renvoie du Lutetia cette nuit-là, à la « sécurité du territoire ». On l’a repérée !

Vers 11 heures arrive Simone. J’ai la permission de rentrer chez moi. On arrête une voiture civile et un monsieur inconnu nous dépose, Simone et moi devant mon immeuble.

Read on Twitter

Read on Twitter