(1/n) Un haut niveau de dépense publique est-il nécessairement un « poids » sur le plan économique ? Tentative d’éclairage sur un sujet qui sera, à n'en pas douter, au cœur du débat présidentiel de 2022.

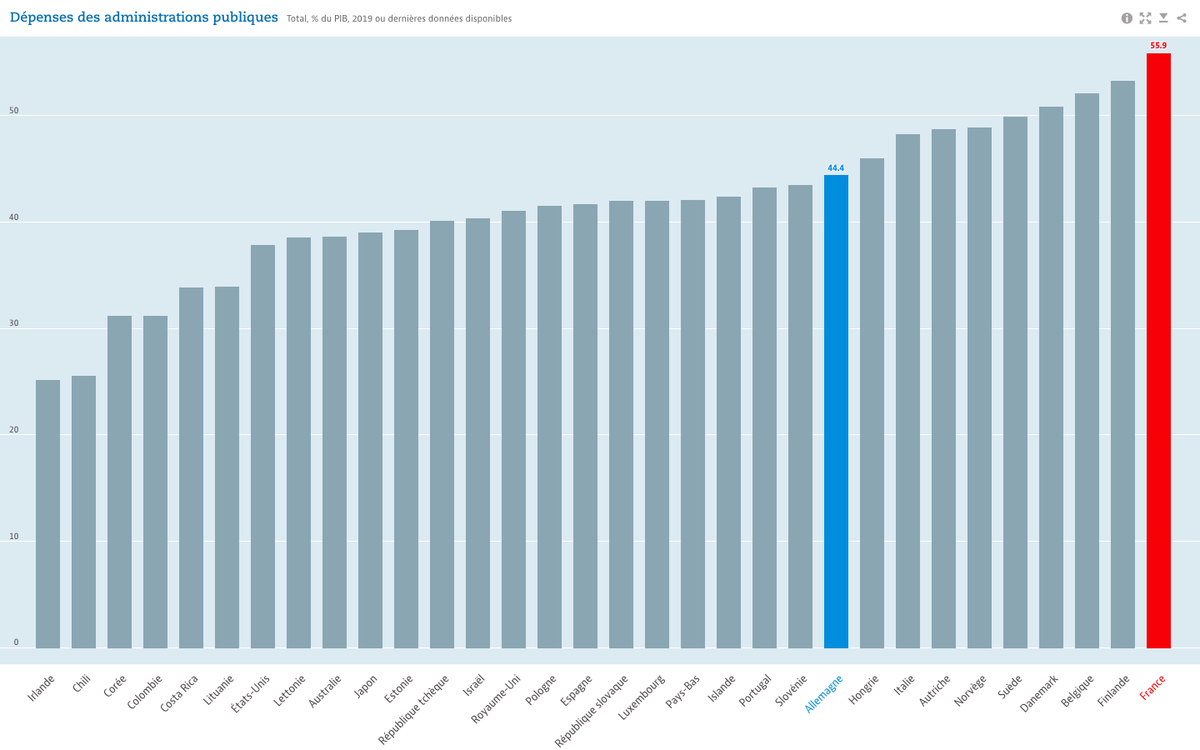

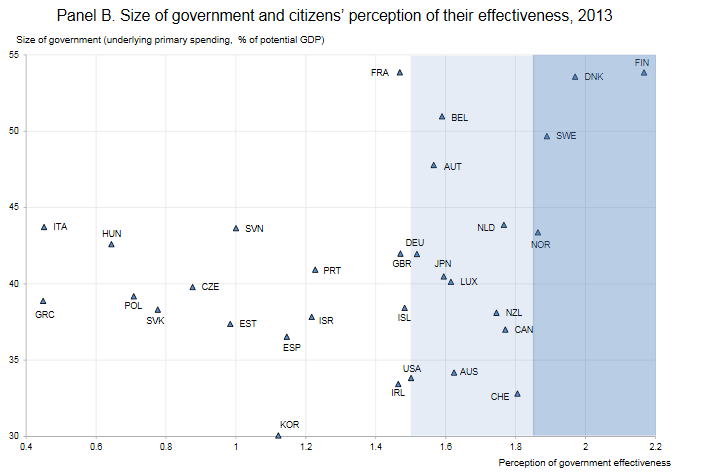

Comme vous le savez sans doute, la France est le pays de l’OCDE au sein duquel la dépense publique, rapportée au PIB, est la plus importante (55,9 % en 2019).

Traditionnellement, les économistes considèrent qu’un haut niveau de dépense publique pèse sur la croissance car il implique, en contrepartie, un haut niveau de prélèvements obligatoires.

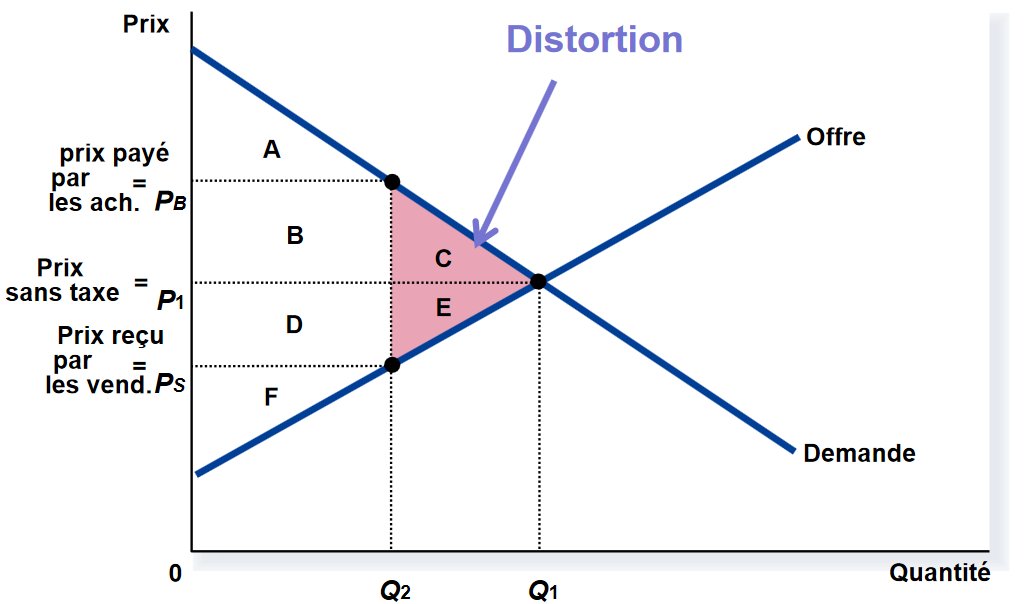

Or, l’impôt introduit un écart entre le prix payé d’un côté du marché et le paiement reçu de l’autre côté. Le volume échangé s’en trouve réduit – ce qui génère une « perte sèche » pour l’économie.

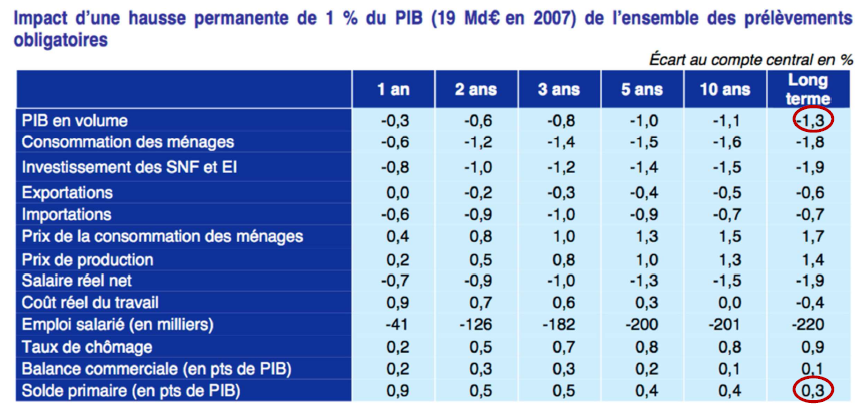

À titre d’exemple, le modèle Mésange de la direction générale du Trésor considère qu’une hausse de 1 % du PIB de l’ensemble des prélèvements obligatoires réduit le PIB à long terme de 1,3 %.

Mais attention : les dépenses publiques financées par ces prélèvements ne sont pas improductives ! La perte sèche induit par la taxation peut donc en théorie être compensée par la production de biens publics ainsi financée.

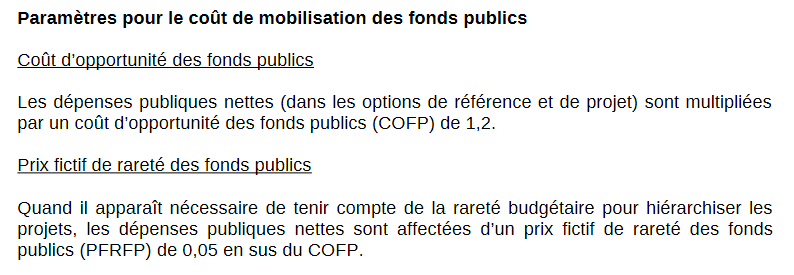

Pour les grands projets d’investissements publics, on doit d’ailleurs le vérifier dans le cadre d’une évaluation socio-économique comparant les bénéfices du projet à ses coûts. Parmi ces derniers figure justement le coût de mobilisation des fonds publics, fixé en France à 1,2.

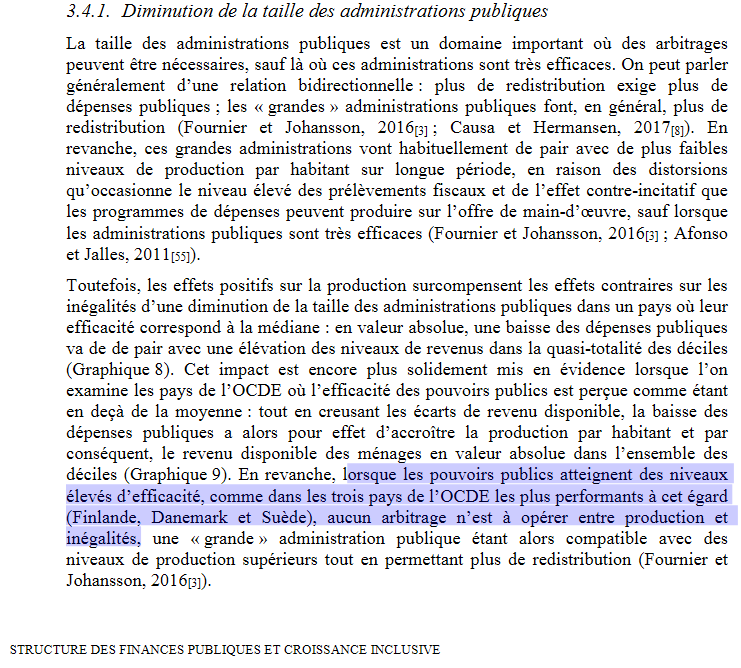

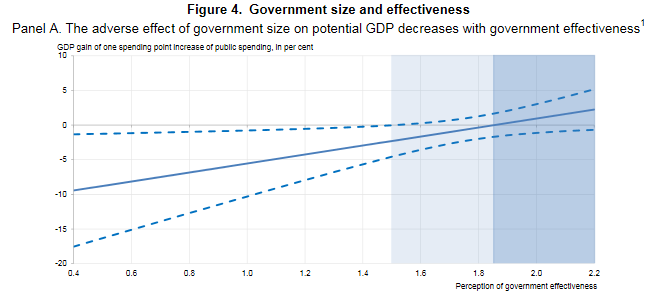

Qu’en est-il alors sur le plan empirique ? Si les résultats sont fragiles, les dernières études de l’OCDE indiquent qu’un haut niveau de dépense publique va généralement de pair avec une croissance plus faible. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f99f6b36-en.pdf?expires=1609585525&id=id&accname=guest&checksum=568A0FF78F83A20AF28085DC11E9F8BC

Mais l’OCDE confirme que ce lien n’est pas systématique : lorsque l’efficacité de la dépense publique est grande, comme dans les pays nordiques, aucun effet défavorable sur la croissance n’est observé.

Dans ces pays, le niveau élevé de la dépense publique permet alors d’atteindre un faible niveau d’inégalités, sans peser sur la croissance.

Finalement, il me semble donc que le niveau des dépenses publiques peut ainsi être vu comme un choix de société sous contrainte économique et budgétaire.

La première contrainte est économique : préserver la croissance implique un haut niveau d’efficacité de la dépense publique. Plus le niveau des dépenses publiques est élevé, plus l’impératif d’efficacité est grand.

La seconde contrainte est budgétaire : pour garantir la soutenabilité de la politique budgétaire, l’écart entre les dépenses publiques et les recettes publiques doit rester compatible avec la trajectoire budgétaire que l’on se fixe.

Comment se situe la France au regard de cette grille d’analyse ?

Sur le plan économique, la plupart des études suggèrent que la France ne figure pas parmi les pays où l’efficacité de la dépense publique est élevée, ce qui pourrait donc peser sur la croissance.

D'ailleurs, si la France est le pays de l'OCDE au sein duquel le poids de la dépense publique est le plus important, ce n’est pas le cas lorsque l’on regarde les dépenses publiques les plus favorables à la croissance (éducation, investissement, R&D, etc.).

En outre, la part des dépenses utiles à la croissance dans la richesse nationale a plutôt eu tendance à diminuer sur longue période, alors que la dépense publique globale suivait la trajectoire inverse.

En soi, ce constat n’implique toutefois pas nécessairement de réduire la dépense publique : on peut également se donner pour objectif d’en améliorer l’efficacité, notamment en modifiant sa structure au profit des dépenses plus favorables à la croissance.

Mais il existe en France une seconde difficulté, cette fois liée à la contrainte budgétaire.

Sur le plan budgétaire, il existe dans notre pays un écart persistant entre les recettes publiques et les dépenses publiques, ce qui a conduit à une hausse continue de l’endettement depuis les années 1980.

J’y vois là un paradoxe assez français consistant à vouloir toujours moins d’impôts mais plus de dépenses publiques. Ainsi, à chaque fois que les impôts ont été baissés (Jospin, Sarkozy), ils ont fini par être relevés, faute d’avoir réduit en parallèle les dépenses publiques.

La politique poursuivie avant la crise par la majorité présidentielle était de ce point de vue très classique : il s’agissait de réduire la dépense de 3 pts de PIB pour, « en même temps », diminuer les impôts dans un contexte de « ras-le-bol fiscal » et infléchir l’endettement.

La crise des gilets jaunes a acté un nouvel échec de cette stratégie : les prélèvements obligatoires ont été baissés plus vite que prévu, mais les objectifs de maîtrise de la dépense publique ont été relâchés, comme le rappelle la Cour des comptes.

L’élection présidentielle de 2022 devra ainsi être l’occasion d’un nouveau débat : quel niveau d’imposition sommes-nous prêts à accepter pour financer notre modèle social ?

Cela conditionnera assez largement l’ampleur de l’effort de maîtrise de la dépense publique qu’il faudra réaliser en sortie de crise.

Dans tous les cas, celui-ci devra à mon sens tenir compte de deux contraintes.

D’une part, le rythme de réduction de la dépense devra être ajusté au contexte de sortie de crise. En effet, réduire les dépenses publiques lorsque l’économie est encore déprimée est très coûteux sur le plan de la croissance.

D’autre part, la réduction de la dépense publique devra impérativement veiller à préserver les dépenses utiles à la croissance.

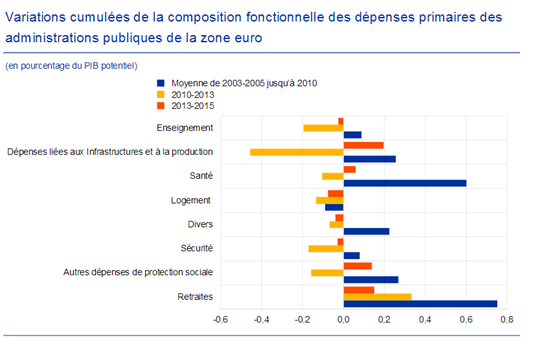

De ce point de vue, la politique menée en zone euro en 2010-2013 fait figure de véritable « contre-modèle ».

Son timing a été désastreux : on a cherché à réduire les dépenses trop tôt, ce qui a plombé la reprise. Pour un rappel sur ce sujet, je vous renvoie à l’excellent @martin_anota : http://www.blog-illusio.com/article-quelle-est-la-taille-du-multiplicateur-budgetaire-122114181.html

La nature de l’ajustement a par ailleurs été très défavorable à la croissance, en ciblant les catégories de dépenses généralement considérées comme les plus productives (infrastructures, éducation, etc.), tout en préservant les dépenses de retraite.

Espérons que les leçons de ce loupé auront été retenues !

Quelques compléments en réponse à une interpellation sur le sujet : https://twitter.com/fipaddict/status/1345406711918718976

Read on Twitter

Read on Twitter