Dans la série « auteur dont on connaît le nom mais qu'on n'a aucune idée de pourquoi il est censé être important », Averroès est généralement bien placé, cité au milieu de banalités sur « l'âge d'or de l'Islam » ou « foi et raison » alors qu'il mérite tellement mieux.

Il est pourtant à la fois simple et très nourrissant de comprendre un de ses apports décisifs à la philosophie de la connaissance. Je vous propose quelques minutes de voyage temporel, en remontant de Königsberg à Cordoue les racines de la philosophie moderne. Sapere aude !

L'un des ouvrages fondateurs de la philosophie contemporaine de la connaissance est la célèbre Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Dans la préface de ce livre, Kant annonce en toute humilité qu'il va « faire avec la philosophie ce que Copernic a fait avec la science ». 1/

En réalité, cette phrase n'est pas là pour (seulement) permettre à Kant de se la péter, elle est une très précise description de son projet philosophique. En effet, durant des siècles, l'astronomie a consisté à regarder tourner des objets extérieurs en étudiant leurs mouvements.

Et puis un jour Copernic a dit « Mais pour comprendre comment tournent les objets extérieurs, je dois D'ABORD comprendre comment JE tourne » et pouf il a inventé l'héliocentrisme et la science moderne (je simplifie beaucoup la révolution copernicienne, mais Kant le fait aussi) 3/

L'important est ce que Kant cherche à dire sur sa philosophie de la connaissance : pour connaître les objets extérieurs, je dois d'abord connaître ce « je » qui connaît, ce sujet de la connaissance que Kant appelle le « sujet transcendantal ». 4/20

Et là attention. Parce que transcendant et transcendantal, c'est comme évangéliste et évangélique : ça se ressemble mais c'est pas pareil. Nous allons d'ailleurs bientôt découvrir l'origine commune et la différenciation de ces 2 mots. 5/20

Pour l'instant, retenons que pour Kant, le mot « transcendantal » veut dire « fondateur », ce qui permet d'établir les « conditions de possibilité de la connaissance », et ce qu'il faut D'ABORD établir dans une philosophie de la connaissance. 6/20

On comprend dès lors le titre de son ouvrage : une « Critique de la raison pure », une étude de la raison transcendantale qui permet de comprendre comment nous comprenons. Mais ce petit péteux d'Emmanuel Kant est-il vraiment le premier à faire ça, comme il le prétend ? 7/20

Eh bien dans l'histoire de la philosophie il y a quelque chose qui ressemble furieusement à son sujet transcendantal, c'est le fameux « cogito » de Descartes dans ses « Méditations métaphysiques » : Descartes remet en cause toute forme de connaissance pour la reconstruire... 8/20

...et il conclut que la fondation de toute connaissance, c'est le « cogito », le sujet de la pensée qui doit être établi d'abord pour établir quelque savoir que ce soit. Si Kant est l'inventeur de l'expression « sujet transcendantal », celui-ci existe en philo depuis Descartes.

(notons d'ailleurs que chez Kant comme chez Descartes, ce « sujet transcendantal » est distingué de notre « moi empirique » : ce « je » ne s'appelle pas Manu, René ou Lézard, il est le « je pense » fondamental qui précède toute connaissance, y compris celle de nous-même)

Mais d'où Kant tire-t-il cette drôle d'expression ? La réponse se trouve dans les subtilités de la philosophie de la connaissance médiévale, la scolastique, et sa distinction entre les « universaux » et les « transcendantaux ». 10/20

Dans la philosophie scolastique, un « universal » est un concept catégorique désignant l'essence d'une multitude d'êtres individuels. Par exemple, « chien », « table », « arbre » ou « lézard » sont des universaux. 11/20

Les « transcendantaux », eux, désignent les attributs les plus fondamentaux de l'être, qui surpassent toutes les catégories générales et s'appliquent tout simplement à tous les êtres. Leur liste fait l'objet de débats chez les philosophes scolastiques : l'Un, l'Être, le Vrai...

(note : si cela paraît drôlement abstrait à certains, c'est normal : la philosophie médiévale n'est pas du tout anti-rationnaliste, au contraire, elle est hyper-rationaliste et exerce volontiers ce rationalisme dans une abstraction ne s’embarrassant pas d'expériences empiriques)

En gros, les transcendantaux sont encore plus universels que les universaux. Quand je dis « Voici un lézard », le mot « lézard » est un universal, mais le mot « un » est un transcendantal, qui renvoie cet être à une catégorie encore plus large que celle de petit reptile mignon.

(note : abonnez-vous à @Un_Lezard c'est une nécessité métaphysique)

Ce transcendantal est fondateur : pour comprendre que cet objet est un lézard, je dois d'abord comprendre qu'il est « un » (ce qui en pratique est souvent très vite fait, mais ce qui intéresse les scolastiques c'est la déconstruction abstraite de nos opérations intellectuelles).

Il existe donc au Moyen-Âge une philosophie transcendantale, mais qui n'est pas une philosophie du sujet comme chez Kant et Descartes : c'est au contraire une philosophie des objets, qui situe la fondation de la connaissance dans ses objets-mêmes et non dans le sujet connaissant.

Mais existe-t-il une philosophie du sujet connaissant au Moyen-Âge ? Eh bien pour la trouver, il faut se rendre à Cordoue au XIIème siècle pour rencontrer un certain Ibn Rochd qu'en latin on appellera Averroès. Ce contexte chronologique est important. 16/20

En effet, le XIIème siècle ne correspond plus à l'âge d'or du Califat de Cordoue, mais à la période hispano-mauresque, où ce qui reste de l'Andalousie musulmane est sous la domination d'une dynastie marocaine religieusement très intolérante, les Almohades. 17/20

Rattacher trop rapidement Averroès à « l'âge d'or de l'Islam », c'est donc être victime d'un peu de confusion historique. Il est cependant l'héritier de traditions philosophiques antérieures aux Almohades, et dont il livre le dernier éclat andalou. 18/20

Cette tradition philosophique est celle d'une relecture d'Aristote dont je ne saurais présenter toutes les richesses mais dont la grande contribution à la philosophie de la connaissance est le concept d'Intellect Séparé. 19/20

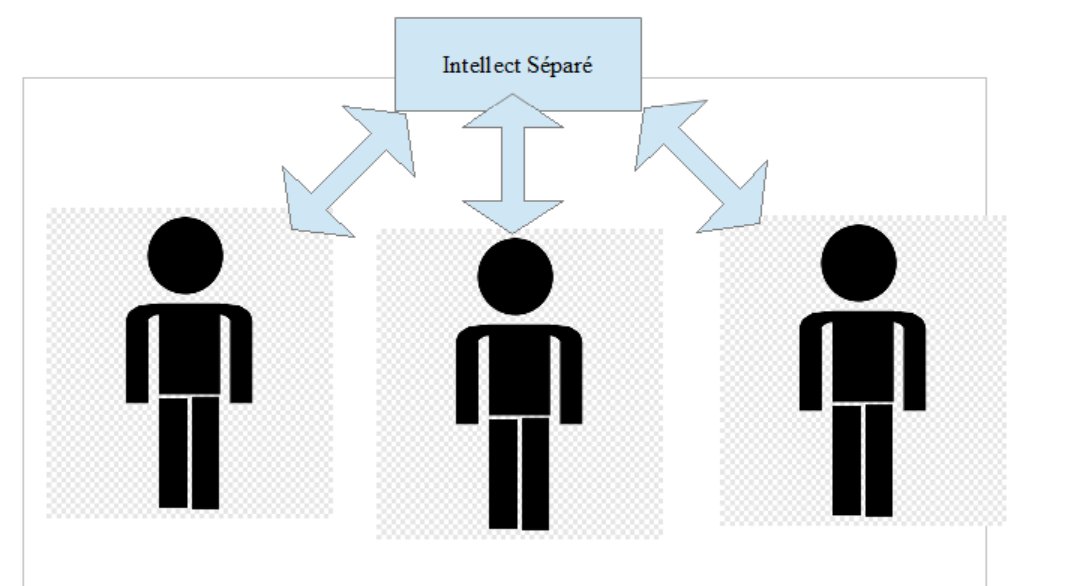

Dans une intuition très proche de celle de Descartes et de Kant, Averroès et les autres philosophes andalous constate que le sujet fondamental de notre pensée, le « je pense » primordial, est antérieur à toute connaissance, y compris notre connaissance de nous-même. 20/28

Leur conclusion est plus radicale que Descartes : c'est que le siège de notre propre pensée ne se trouve pas en nous-même. Nos cerveaux ne sont pas les sièges de notre intellect, mais plutôt les livebox qui nous relient à l'Intellect Séparé commun à tous les êtres pensants. 21/28

(ceci est le schéma le moins moche que j'ai pu trouver à ce sujet)

Si Averroès n'est pas strictement le premier auteur à parler de l'Intellect séparé, il est celui qui a livré les plus fines analyses de ce « ça pense en moi » que nous retrouvons encore dans les formules impersonnelles du raisonnement pur (« ce qu'il fallait démontrer », etc.)

Mais dans l'empire des Almohades où la philosophie est considérée comme une marque d'hérésie, Averroès connaît une fin de vie très difficile, et il a même le malheur de voir de son vivant ses œuvres brûlées. Il ne sera redécouvert dans le monde musulman qu'au XIXème siècle. 23/28

Mais paradoxalement, Ibn Roshd va connaître une postérité immédiate très importante en Occident chrétien, qui redécouvre Aristote en même temps que ses commentateurs arabes et voit en « Averroès » le plus brillant d'entre eux. (ci-bas, sur l'Ecole d'Athènes de Raphael) 24/28

La réception de l'averroïsme aura une influence colossale sur toute la philosophie occidentale de la seconde moitié du Moyen-Âge, faisant de ce penseur andalou mort en exil l'un des plus grands influenceurs de l'histoire de la pensée européenne. 25/28

En philosophie de la connaissance, son Intellect Séparé irrigue les débats durant des générations : l'Intellect Séparé est-il Dieu lui-même, ou un être spirituel distinct de Dieu ? Est-il compatible avec la responsabilité morale ? Avec l'existence de l'âme individuelle ? 26/28

Ainsi, grâce à Averroès, existe au Moyen-Âge européen une philosophie du sujet de la connaissance extrêmement vivace, mais complètement séparée de la philosophie transcendantale à laquelle les scolastiques ne songent pas à l'assimiler. 27/28

C'est donc Descartes qui, dans ses Méditations métaphysiques, mettra en concubinage philosophie du sujet et philosophie transcendantale, avant que Kant, en bon petit puritain, n'officialise leur mariage dans la Critique de la raison pure. 28/28

Ce mélange d'histoire concrète et de philosophie abstraite n'était pas simple à rédiger, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous découvriez la notion de sujet transcendantal, sachez que vous venez d'acquérir une clé de toute la philosophie de ces deux derniers siècles.

Vous aurez aussi compris pourquoi l'importance capitale de ce Cordouan mort en pensant qu'il ne laisserait simplement aucun héritage derrière lui est à mes yeux l'une des plus fascinantes lignes de transmission de l'histoire de la pensée européenne. Bonne semaine, paix à tous !

Read on Twitter

Read on Twitter