ゼビウスと奇々怪界の話題溢れる。この2作が因縁の関係性にある事は既に本に書いてきたけれど、ここに改めて記したい。ゼビウスは幾千の経過を辿りメカデザインの遠山茂樹氏の出現によって結実したが、奇々怪界の原案企画の藪崎久也氏こそは、その遠山氏と高校時代の先輩後輩の遊び仲間だったのだ!

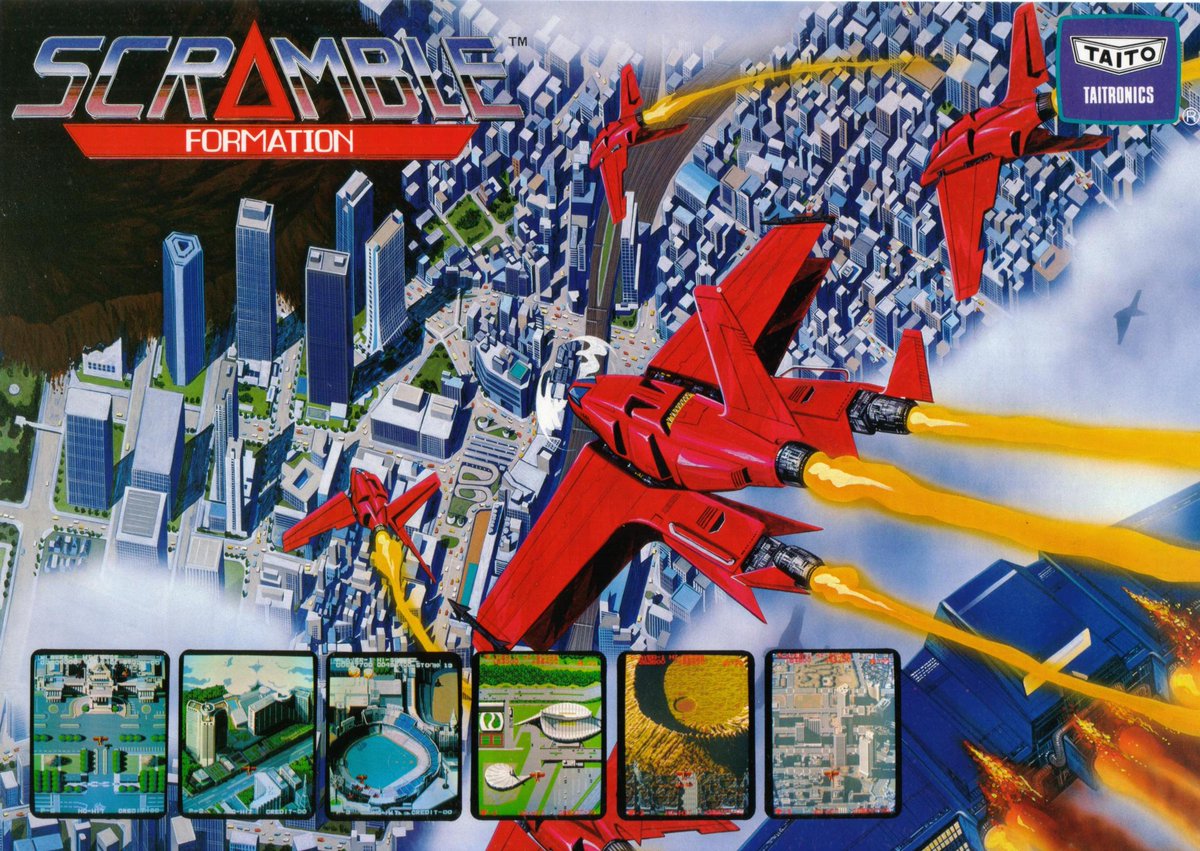

タイトーは開発部門として中央研究所を擁していたが、新しいアイデアの登場を期して当該社員でなくとも企画提出を求める社内コンペを実施していた。中研所属のプランナーでなくともゲーム化を見事射止めた企画の第1弾が佐藤浩昭氏のスクランブルフォーメーション。第2弾が藪崎久也氏の奇々怪界となる。

ゼビウスの企画がコナミのスクランブルを縦にしようと澤野和則氏によって発案されたように、藪崎久也氏は奇々怪界のアイデアを練るに充たって、自身がハマっていたゼビウスを参考に同作と真逆の事をやろうと閃いたという。ゼビウスが強制スクロールなら、奇々怪界は任意スクロールという具合である。

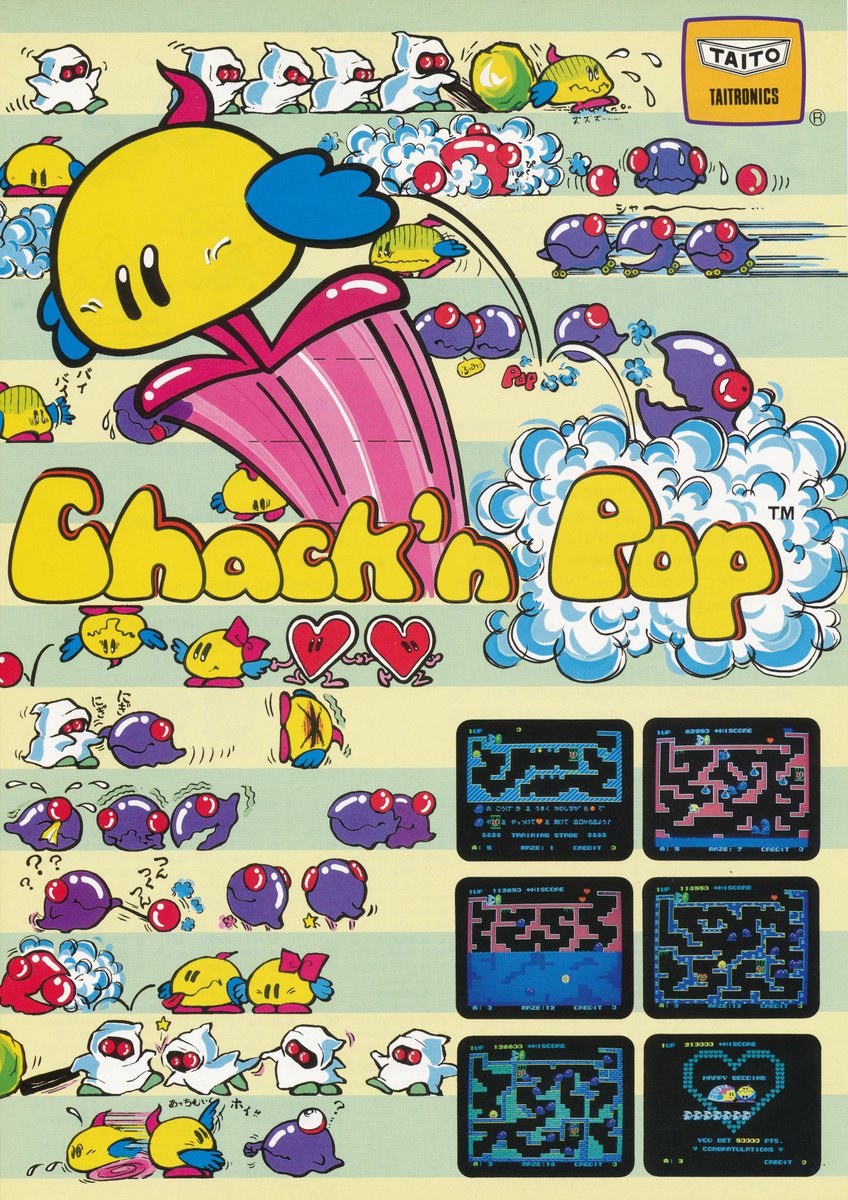

ちゃっくんぽっぷ、ルンバランバ、幾つかの作品はゲーム少年から高い支持を得るも営業的には失敗しており、タイトー上層部に独自のルールを持ったアクションものはインカムが悪い&売れないという認識があり、2人がゲーム化を射止めた企画がシューティングであったのは、この事と無関係ではないだろう。

シューティングゲームはゲームセンターの花形であり、インストラクションカードを読まなくても誰でも遊べるジャンルとして一定以上の人気があったからだ。しかし、そうであったとしても、どんな事をやっても良い訳ではなくて、当初、奇々怪界は360度画面を動き回れる企画であったがこれは制止された。

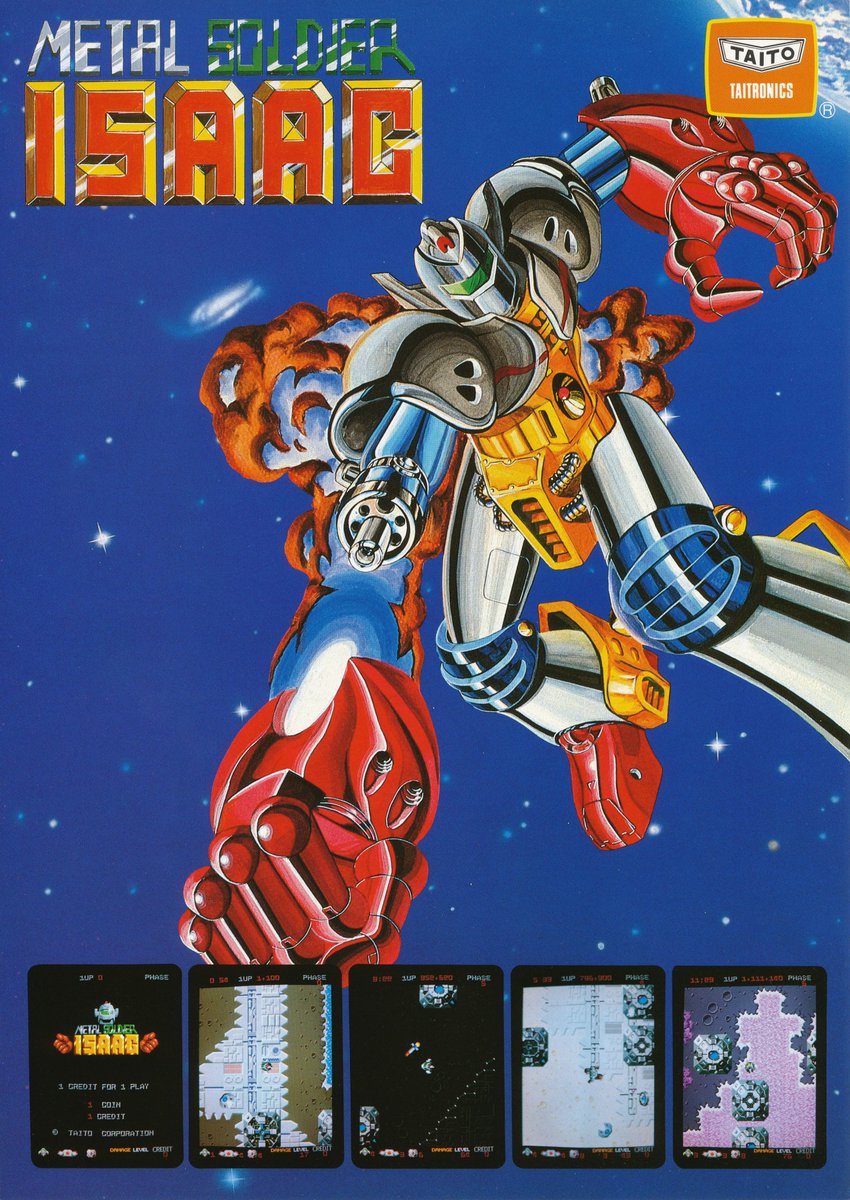

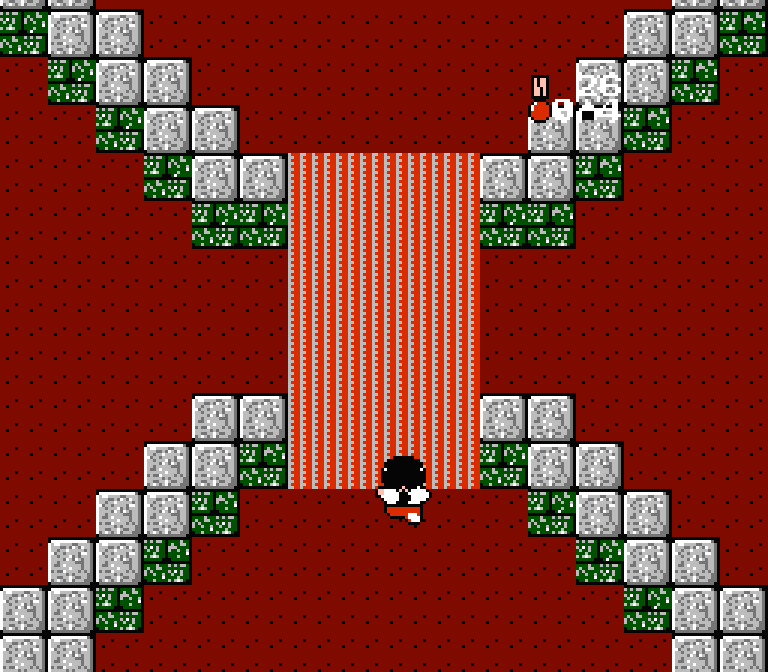

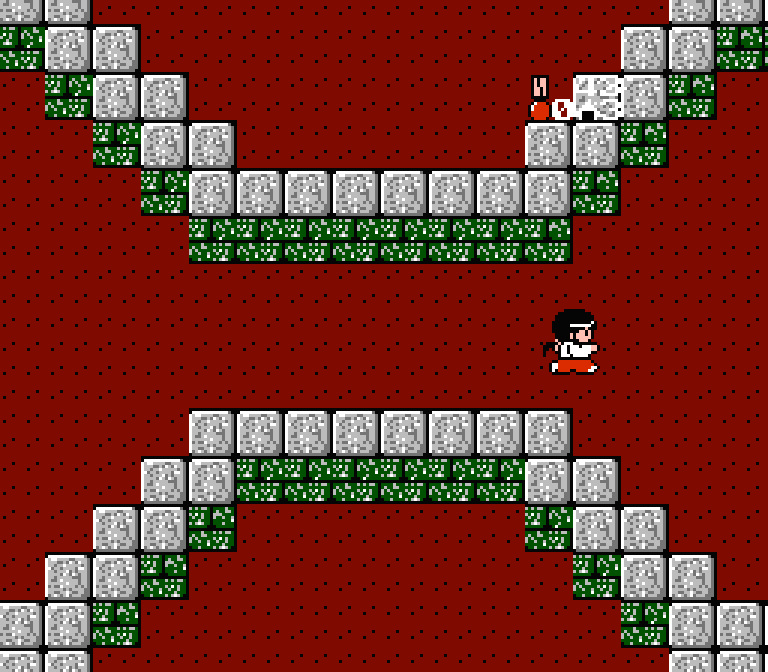

奇々怪界の360度任意のフリースクロールというアイデアを阻んだのは、同社メタルソルジャーアイザックの失敗だ。アイザックⅠも同様の仕様であったが、ロケテストで何処に行ったらいいか解らないプレイヤーが続出し、ステージに境界を設けて進行方向を明確にしてⅡとして無事発売に漕ぎ着けたからだ。

しかし、藪崎氏は奇々怪界をどうしても1方向のスクロールゲームにはしたくなかったので、縦や横に動き、迷路、騙し絵のようなテイストをこだわってステージに盛り込んだ。立体交差する地形の実装は叶わなかったが、このアイデアは自身が原案を担当した奇々怪界 怒涛編(ファミコン版)で使われている。

奇々怪界は当初、小坊主が主人公のゲームであり、巫女のキャラクターも居たがプレイヤーではなかった。主人公が巫女になったのは、企画会議でメインプログラーの石田一朋氏が「(主人公は)こっち(巫女)の方がいいんじゃないの?」と言ったらあっさり決まったもの。“元祖巫女シューティング”爆誕!

奇々怪界の主人公:小夜ちゃんのモデルは、うる星やつらに登場するサクラ。錯乱坊の姪で巫女。友引高校の養護教諭。小夜ちゃんという名前は開発の中盤に決まったもので、スタッフ全員に全キャラクターの名前を募集してアンケートを取って決めたもの。一般に“ちゃん”まで発音するのが正式名称とされる。

ゼビウスの全部逆をやろうとしたという奇々怪界だが、至る所に影響が溢れて、例えば井戸からばけうりが飛び出すのは砲台のガルデーロタやデロータが元ネタ。小夜ちゃんの御祓い棒の存在は、ソルバルウが絶対絶命の攻撃として用いるバックファイアであったりと、言われれば膝を打つアイデアばかりだ。

ゼビウスと奇々怪界の不思議な繋がり。遠山茂樹氏は藪崎久也氏がタイトーの前職となる玩具製作会社の面接を受ける際、早朝ナムコに出社する前に藪崎氏のポートフォリオをチェックする為アパートを訪ねてくれたという。遠山氏のアートワーク集も出しているので良かったら是非! https://www.beep-shop.com/ec/products/detail/428

Read on Twitter

Read on Twitter