तो फिर आज हम किस शख्स की बात करने वाले हैं ??

लज्जा देखिए इन नैनो में...

और सुनिए धुन...

और सुनिए धुन...

दोपहर की राग भीमपलासी में जब आप नैनों में बदरा छाये सुनेंगे तो गीत खत्म होने के बाद बोलों के अलावा सितार की धुन भी आपके ज़ेहन से निकल नहीं पायेगी। भारतीय फ़िल्मी संगीत का यह वो काल था जब बदलाव अपने चरम पर था।

यहाँ तक कि नौशाद साहब ने भी केर्सी लार्ड को अपने साथ जोड़ कर संगीत को बदलने में अपनी हामी भर दी थी।

मदन मोहन साहब भी, जो कि हिंदी फ़िल्म संगीत में ग़ज़ल के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, कुछ नया करना चाह रहे थे।

मदन मोहन साहब भी, जो कि हिंदी फ़िल्म संगीत में ग़ज़ल के शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, कुछ नया करना चाह रहे थे।

केर्सी को उन्होंने हँसते ज़ख्म के लिए अपने साथ जोड़ ही लिया था। लता जी के सुर मदन जी के गीतों को एक अलग रंग दे देते थे। किन्तु मदन जी को अपने गीतों मे, संगीत में, जब एक नयी जान फूंकने का मन किया तो उन्होंने सितार को ही चुना था।

और फिर देखते ही देखते सितार उनके संगीत का अभिन्न अंग बन गया था।

आप जैसे लता जी को मदन जी से अलग नहीं कर सकते वैसे ही आप सितार की धुनों को मदन जी के संगीत से जुदा नही कर सकते। मदन साहब की किसी भी रचना में आप जब सितार सुनेंगे तो आप उस्ताद रईस खान को याद अवश्य करेंगे।

आप जैसे लता जी को मदन जी से अलग नहीं कर सकते वैसे ही आप सितार की धुनों को मदन जी के संगीत से जुदा नही कर सकते। मदन साहब की किसी भी रचना में आप जब सितार सुनेंगे तो आप उस्ताद रईस खान को याद अवश्य करेंगे।

मदन मोहन उस्ताद रईस खान के बिना काम ना के बराबर किया करते थे। उनके कई गीतों में चाहे वह माता-ए-कूचा हो या आज सोचा तो आंसू भर आये में आपको दिलकश सितार सुनाई दे ही जायेगा। पाकीज़ा के पूरे बैकग्राउंड स्कोर में उनके सितार का ख़ास कमाल देखा जा सकता है।

ख़ास तौर पर वो दृश्य जब राजकुमार पहली बार मीनाकुमारी के पैरों को देखते हैं।

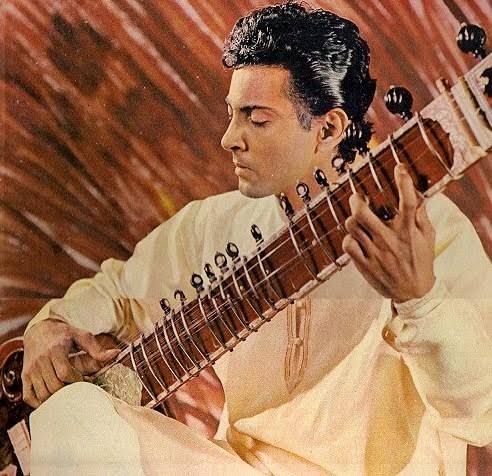

उस्ताद रईस खान का जन्म 25 नवंबर 1939 को इंदौर, मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत में हुआ था। भोपाल में पले-बढ़े रईस खान ने अपनी उच्च शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर्स में पूरी की। उनकी तालीम मेवात घराने से आई, जहां उन्होंने अपने पिता मोहम्मद खान, जो सितार और रूद्र वीणा वादक थे, से सीखा था।

बताया जाता है कि उनका प्रशिक्षण बहुत कम उम्र में नारियल के खोल वाले सितार पर शुरू हुआ था। अपनी सफलता का वो पूरा श्रेय अपनी सख्त मां को देते थे, जिन्होंने उन्हें मिठाई का लालच दे देकर अभ्यास कराया था।

संगीतकार और उनके पिता के दोस्त उन्हें सितार बजाने के लिए चॉकलेट की रिश्वत दिया करते थे और फिर आठ साल की उम्र में अखबारों ने उन्हें “चॉकलेटी संगीतकार" का तमगा दे डाला था।

1955 में 16 साल की उम्र में, खान साहब को वारसॉ में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जहां 111 देशों ने उस स्ट्रिंग सम्मेलन में भाग लिया था। छह देशों ने सर्वश्रेष्ठ संगीत का खिताब जीता और भारत को उनके बीच पहला पुरस्कार मिला था।

खान साहब ने स्वर्ण पदक और डिप्लोमा प्राप्त किया और दर्शकों को बड़ा आश्चर्य हुआ था जब उन्हें पता चला कि वह वहां के सबसे कम उम्र के संगीतकार थे।

रईस खान का सितार वादन किसी काले जादू से कम नहीं था। किसी भी कार्यक्रम में एक उस्ताद को या एक नौसीखिए श्रोता दोनो को चौंका सकते थे।

रईस खान का सितार वादन किसी काले जादू से कम नहीं था। किसी भी कार्यक्रम में एक उस्ताद को या एक नौसीखिए श्रोता दोनो को चौंका सकते थे।

Read on Twitter

Read on Twitter